Spesso si legge che il grande scienziato pisano sia stato anche un attivo e fervente astrologo. Probabilmente sono gli stessi astrologi che tendono a sottolineare questa sua attività per avere un “collega” particolarmente significativo che avvalori il loro “mestiere” e gli dia valenza scientifica: “se lo faceva il sommo scienziato, possiamo farlo anche noi!” In realtà quella di tracciare oroscopi per Galileo è stata un’attività veramente marginale ed in certo senso “obbligatoria”. Egli aveva l’incarico istituzionale di lettore di matematica all’Università di Padova, che tradizionalmente comportava anche l’insegnamento agli studenti di medicina dei rudimenti per fare gli oroscopi ai loro pazienti. Bisogna ricordare che eravamo tra il 1500 e il 1600 e la scienza di Ippocrate non era proprio come quella di oggi… Galileo ebbe in Toscana una formazione matematica, meccanica e ingegneristica, del tutto estranea all’astrologia che molto probabilmente fu costretto ad imparare solo a Padova.

D’altra parte però, alla fine del Rinascimento, la figura del “matematico” si confondeva spesso con quella dell’astrologo, che a sua volta era legata alla scienza dell’osservazione delle stelle. Quest’ultima si sarebbe evoluta in astronomia proprio grazie al contributo decisivo dato dallo scienziato pisano attraverso le sue scoperte al telescopio. Va tuttavia considerato che Galileo ebbe per quasi tutta la vita grossi problemi finanziari e non ci si deve stupire se nel periodo padovano abbia ricevuto da alcuni suoi allievi compensi in denaro per oroscopi fatti su commissione.

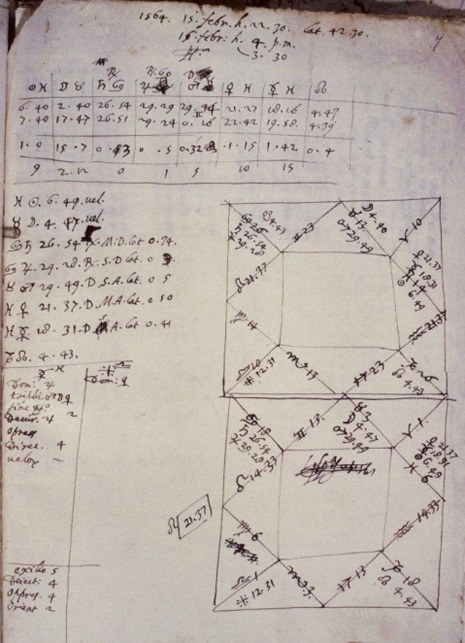

Alla Biblioteca Nazionale di Firenze si conservano inoltre delle “carte natali”, calcoli astronomici ed oroscopi fatti per puro gioco che Galileo decise di conservare e riguardanti sé stesso, le figlie e l’amico Giovanfrancesco Sagredo (uno degli attori del Dialogo sopra i Massimi Sistemi).

Copia dell’oroscopo che Galileo fece per sé stesso, conservato alla Biblioteca di Firenze.

Ma soprattutto Galileo utilizzò l’astrologia a scopo politico quando i potenti lo gradivano o lo volevano: calcolò, ad esempio, l’oroscopo del granduca di Toscana Ferdinando I su richiesta della moglie. Sembra che fosse molto favorevole. Peccato che il nobile signore morì due settimane dopo! La stessa dedica del Sidereus Nuncius al granduca Cosimo II contiene alcuni riferimenti astrologici. In fin dei conti, ai tempi di Galileo la figura dello scienziato professionista non esisteva ancora ed egli aveva bisogno di un “mecenate” per portare avanti i suoi studi scientifici, adattandosi perciò agli usi e costumi del tempo.

Questi gli unici fatti. Né d’altra parte Galileo si espresse apertamente e pubblicamente riguardo all’astrologia per le ovvie ragioni pratiche menzionate precedentemente. Sappiamo però che nel 1630 scrisse a Tommaso Campanella dicendo di non crederci. Tre anni dopo, in una lettera ad Elia Diodati, Galileo mostrò un analogo scetticismo riguardo alle credenze astrologiche del celebre matematico e astrologo francese Morin de Villefranche.

Molto più vero è il fatto che le osservazioni astronomiche strumentali di Galileo misero in crisi non solo la filosofia aristotelica ma anche l’astrologia: la nuova scienza astronomica cancellò infatti la distinzione tra un cielo sacro inaccessibile ed incorruttibile ed una Terra, centro dell’Universo, ma anche ricettacolo di tutti i mali. Non dimentichiamo poi che dire che la Terra era un corpo celeste come tutti gli altri, significava anche smentire la possibilità che gli astri fossero la causa remota e primaria di tutti i processi terrestri di alterazione e corruzione.

Malgrado Galileo ed il suo insegnamento l’astrologia gode ancora di ottima salute…