La simpatica Nancy Atkinson ha pubblicato un articolo riguardante il massimo del ciclo solare: l’argomento è parecchio interessante e l’ho letto soprattutto per approfondire le mie conoscenze sul Sole. Con la mia traduzione ragionata penso di fare cosa gradita agli amici appassionati di Astronomia.

Il massimo solare sta arrivando ed il sole ha appena emesso tre flare di classe X

Il Sole sta aumentando la propria intensità in perfetto orario, continuando il suo avvicinamento al massimo solare: in appena 24 ore tra il 5 ed il 6 maggio, il Sole ha rilasciato tre flare solari di “classe X”, rispettivamente X1.3, X1.2 e X4.5. (ndr: fra breve la spiegazione di queste sigle )

Questi flare hanno un impatto notevole sulle radiocomunicazioni e sui sistemi di energia elettrica qui sulla Terra e rappresentano un rischio per le sonde spaziali e gli astronauti.

In questa animazione creata dalla NASA , vediamo appunto i flare sparati dalla superficie del Sole in rotazione

La sonda SDO (Solar Dynamics Observatory) della NASA ha catturato queste flashate luminose (in alto a destra) tra il 5 ed il 6 maggio 2024 : si vedono luci ultraviolette, qui colorate in verde acqua (ndr: dato che l’occhio umano non le vede ) che illuminano materiale dall’elevata temperatura.

Il ciclo solare ed i flare

Non è facile predire quando si verificherà il massimo del ciclo solare e si può solo confermare una volta accaduto: lo Space Weather Prediction Center (SWPC) del NOAA attualmente stima che il massimo del ciclo solare avverrà tra maggio 2024 e l’inizio del 2026.

Il Sole percorre un ciclo di attività alta e bassa che dura approssimativamente 11 anni, guidato dal campo magnetico del Sole stesso ed indicato dalla frequenza ed intensità delle macchie solari e di altre caratteristiche superficiali.

I flare solari sono esplosioni che avvengono sul Sole e che rilasciano grande energia e radiazione da parte dei campi magnetici associati alle macchie solari: tanto più grande è il numero di macchie solari, tanto maggiore è la possibilità di flare.

I flare sono classificati in base ad un sistema che ricorda molto la scala Richter per i terremoti e che suddivide i flare in base alla loro forza: le classi in cui sono suddivisi i flare sono A (i meno intensi), B, C, M ed infine X (i più intensi). Ad ogni lettera corrisponde un aumento di 10 volte dell’energia del flare, così ad esempio un flare di classe X è 10 volte più potente di uno di classe M e 100 volte uno di classe C.

I numeri che seguono la lettera principale forniscono ulteriori informazioni sulla forza del flare: più alto è il numero e più alta è la forza del flare.

Flare e CMS

In questo filmato vediamo la differenza tra flare e CME – credit : NASA

I flare sono gli eventi esplosivi più grandi nel nostro Sistema Solare: appaiono come aree molto luminose sul Sole ed hanno una durata tra pochi minuti ed alcune ore. Tipicamente un flare solare è evidenziato dai fotoni (la luce) che vengono rilasciati in tutte le direzioni e a varie lunghezze d’onda e raggiungono sempre la Terra dopo 8 minuti.

Talvolta, ma non sempre, i flare solari possono essere accompagnati da una CME (Coronal Mass Ejection), quando nuvole gigantesche di particelle vengono scagliate dal Sole nello spazio. Se siamo fortunati, queste particelle cariche forniranno uno spettacolo mozzafiato come aurore qui sulla Terra, senza impattare sulle reti elettriche o sui satelliti. Queste nubi impiegano da 1 a 3 giorni per raggiungere la Terra (ndr: quando vengono emesse nella nostra direzione ) ma possono interessare anche i pianeti interni Mercurio e Venere, nonché il pianeta Marte e tutte le sonde spaziali in orbita in vicinanza del Sole.

Per fortuna le missioni come SDO, SO (Solar Orbiter), e la Parker Solar Probe ci stanno fornendo meravigliose immagini e nuovi dettagli sul nostro Sole, aiutando gli Astronomi a comprendere sempre di più cosa c’è alla base di questa dinamica palla di gas the alimenta tutto il nostro Sistema Solare.

Notizie in diretta

Fin qui l’articolo di Nancy. Nel sito Spaceweather, invece ogni giorno appaiono immagini del Sole e delle sue Regioni Attive (AR) insieme a piccoli articoli principalmente sul Sole.

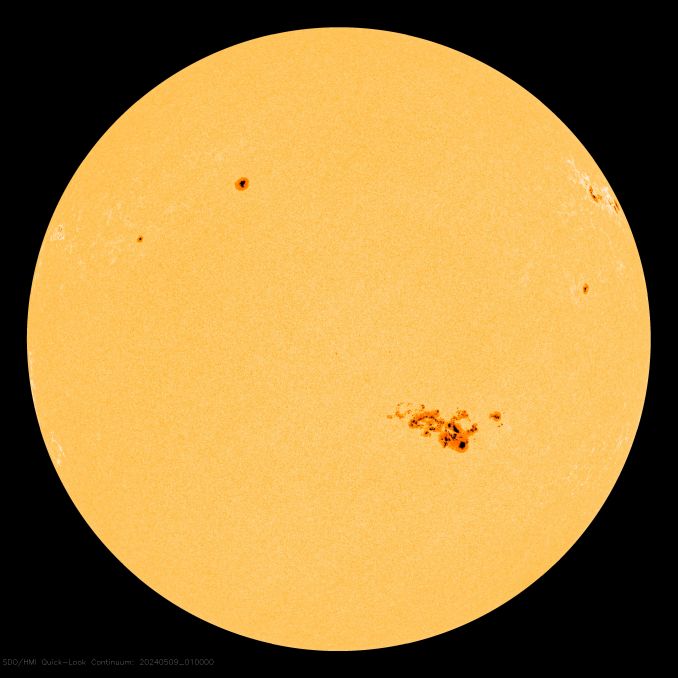

Oggi, oltre a questa bella immagine del Sole ripreso dalla sonda SDO,

c’è un articoletto molto interessante ed inquietante al tempo stesso.

Una macchia solare di “classe Carrington”

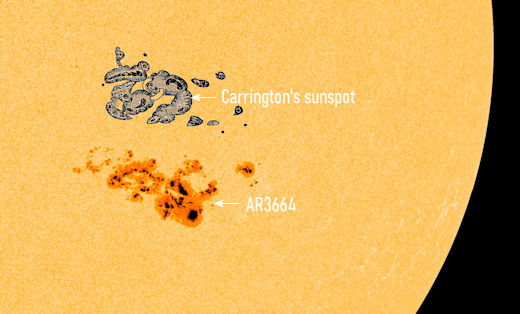

La regione attiva AR3664 è cresciuta così tanto che si può addirittura paragonare alla grande macchia di Carrington del 1859: per poterle paragonare abbiamo aggiunto in scala alla foto del Sole della NASA il famoso schizzo disegnato da Carrington

Estesa circa 200mila km, l’AR3664 è grande 15 volte la nostra piccola Terra e si può vedere anche ad occhio nudo attraverso occhiali da eclissi solare, senza alcun ingrandimento. Ancora meglio la si può osservare con il solito metodo della proiezione su una parete o su un foglio bianco, proprio come fece Carrington nel 19° secolo.

Questa macchia di Carrington è famosa perché in agosto e settembre del 1859 aveva emesso una serie di flare solari e CME, molto intensi. Le corrispondenti tempeste geomagnetiche avevano incendiato uffici telegrafici e creato aurore visibili da Cuba alle Hawaii. Il cosiddetto “Evento di Carrington” è stato da allora considerato come una pietra di paragone dello “space weather” (ndr: il tempo meteorologico spaziale ) con titoli recenti che alimentano le paure di una “internet apocalypse” se dovesse ripetersi in questo periodo.

Il fatto è che potrebbe ripetersi. Alcuni studi suggeriscono che una tempesta di classe Carrington occorre ogni 40-60 anni, quindi già siamo in ritardo.

Le CME che attualmente si stanno avvicinando alla Terra non causeranno un nuovo “Evento di Carrington” (ndr: anche perché sono state emesse dalla Ar3663 ) : sono poca cosa a confronto con le CME del 1859. Tuttavia è molto saggio tenere sotto controllo questa regione attiva crescente, finché la Terra è nella sua zona d’influenza.

Un mio piccolo contributo

Una volta ogni tanto, invece delle foto degli amici Astrofili del Forum, desidero pubblicare un paio di foto scattate dal sottoscritto pochi minuti fa in un cielo lattiginoso per presenza di nubi alte.

Come ho fatto in occasione di foto pubblicate nel forum, non manco di decantare le lodi della mia meravigliosa Nikon Coolpix P900, in queste occasioni dotata di un ottimo filtro solare Hoya PRO ND100k.

Questa immagine mostra il Sole ripreso ad una lunghezza focale di 2000mm, in una foto non ingrandita, ma con solo un leggero ritocco per schiarirla

cliccando la foto si può vedere la foto originale da 4608×3456 pixel in cui il Sole entra elegantemente all’interno del fotogramma: provate con un tele da 300mm e vedrete bene la differenza con il Sole molto più piccolo!

Qui invece il Sole non entra più all’interno del fotogramma perché siamo ad una focale di ben 4000mm: la foto non è ingrandita ed è anche questa leggermente ritoccata per schiarirla un po’

anche qui cliccando la foto si vedrà l’immagine originale, sempre da 4608×3456 pixel, con la AR3664 in tutto il suo splendore.

Anche oggi ho fotografato il Sole con lo stesso setup indicato nell'articolo: Nikon Coolpix P900 con filtro solare Hoya PRO ND100k.

ecco la foto del Sole a 2000mm di focale, ISO 100, F6.5, 1/2000 sec

Allegato 53548

e questa è invece una foto a 4000mm di focale, ISO 100, F8, 1/1600 sec

Allegato 53549

non è stato necessario ritoccare in alcun modo queste due foto da 4608x3456 pixel (16Mpixel)

Anche io ho appena adesso ho osservato la grande regione attiva, oggi niente foto. Mi é piaciuta molto ed ho apprezzato alcuni cambiamenti rispetto ieri.

oggi su spaceweather.com dicono che la stessa AR gigantesca ha emesso un flare di classe X5.8...

in base alle spiegazioni nell'articolo si tratta finora del flare più potente ...

non si sa ancora se c'è stata una CME insieme...

rimaniamo sintonizzati!!

e intanto sono state viste aurore anche in Italia, a Roma e in Sicilia...

e oltreoceano in Florida e a Puerto Rico... a latitudini bassissime

So di essere un pignolone, ma ritengo che essendo su un forum di astronomia, si dovrebbero inserire i corretti dati "fisici" di ripresa e non quelli derivati dalle consuetudini "fotografiche" delle riprese "terrestri".

Usando una P900 non stai scattando a a 2000 mm di focale, ne tantomeno a 4000 mm, il range di focali da 24 a 4000 mm che si trova nei datasheet è equivalente, ovvero che il fattore di riproduzione sul sensore della P900 (pari a 6,17 x 4,55 mm) sarebbe pari a quello di un sensore FF (36 x 24 mm) alle focali di 2 e 4 metri.

Dati ottici della P900

Allegato 53562

Anche perchè se i dati riportati «2000mm di focale, ISO 100, F6.5, 1/2000 sec» e «4000mm di focale, ISO 100, F8, 1/1600 sec» fossero reali il Sole non entrerebbe tutto nel piccolo sensore della P900, visto che il disco a 2000 mm di focale misurerebbe 18,6 mm e a 4000 mm esattamente il doppio (37,2 mm).

bitlife