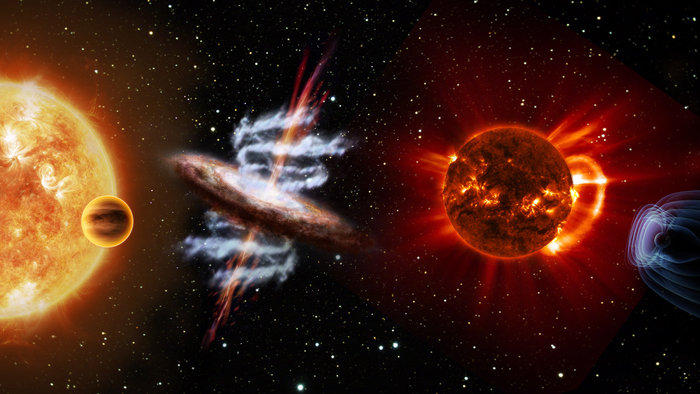

Nel mese di Agosto la planetologia è stata vivacizzata da due eventi principali: il primo pone le basi per lo sviluppo di una nuova branchia di stampo biologico, il secondo trova conferme dalla chimica nella formazione di sistemi planetari.

Il primo team di Cambridge ed il secondo dell’INAF, probabilmente a loro insaputa, hanno sondato terreni diversi dell’astronomia ma accomunati dallo studio di pianeti extrasolari, pubblicando due articoli che aggiungono tasselli alla nostra conoscenza di sistemi a noi sempre meno esotici.

Indice:

La Ricerca di vita negli exoplanets

La scienza planetaria non può prescindere dalla ricerca spasmodica dell’uomo di forme di vita (qualsiasi cosa possa significare) e, logicamente, lo studio è cominciato dalle caratteristiche che noi riteniamo fondamentali per la vita stessa.

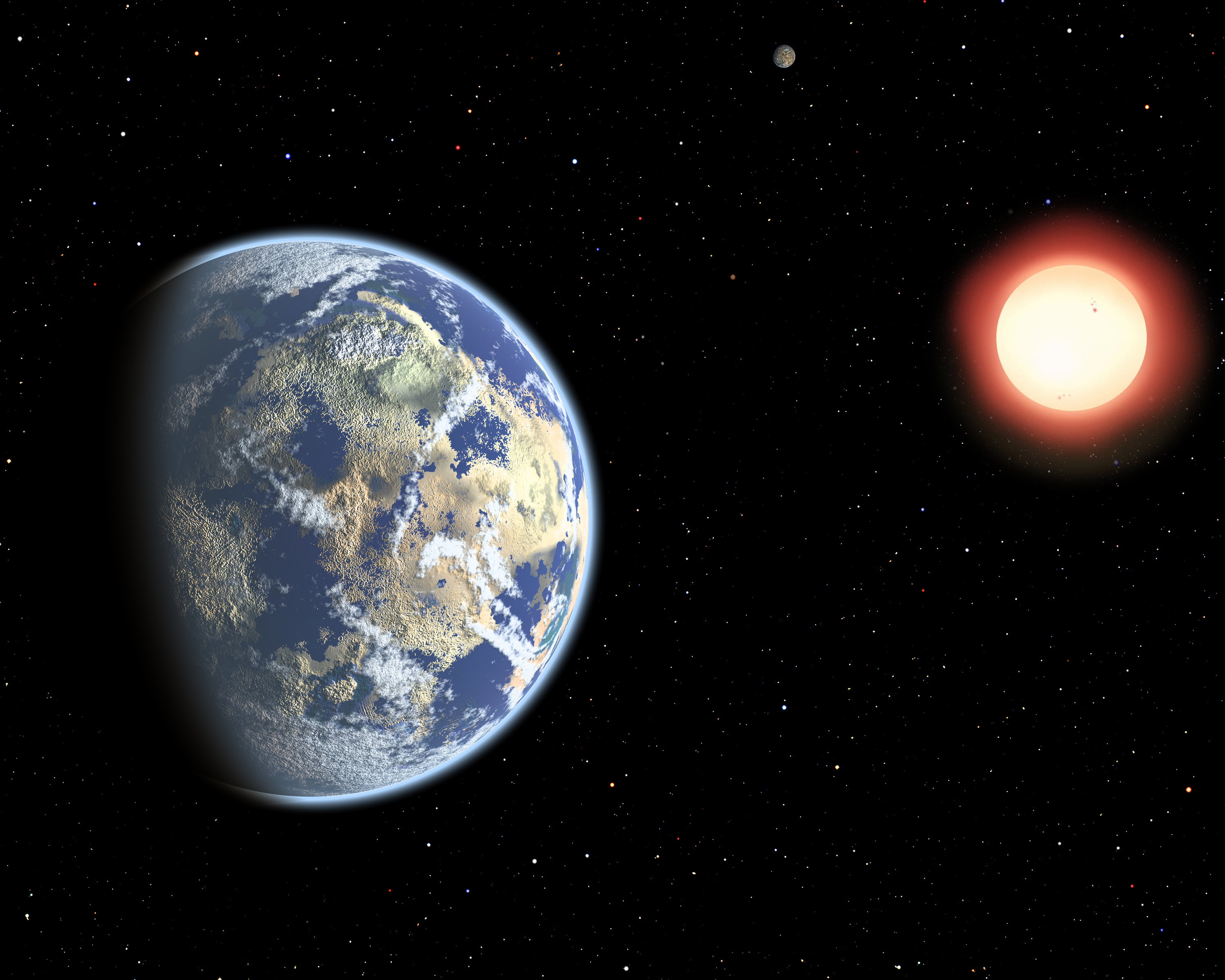

Per esempio la presenza di acqua in tutti i suoi stati, di un’atmosfera non tossica, di una temperatura adeguata, ecc.. Tutti questi parametri sono sintetizzati nella cosiddetta zona abitabile[1] e, ovviamente, la Terra è interna a quella del Sistema Solare. Questa concezione è fondamentale per definire dei parametri vitali, ma forse è anche un limite soggettivo umano ed è quello che hanno pensato Nikku Madhusudhan e il suo team di Cambdridge.

Il gruppo si è focalizzato sullo studio di possibili organismi estremofili, che possano sopravvivere quindi anche in condizioni a noi ostili, come un pianeta non roccioso e non ricco d’acqua. Sono riusciti a delineare un’ulteriore serie di parametri e fattori, espandendo il concetto di zona abitabile e definendo una nuova tipologia di pianeta extrasolare: l’hycean[2].

I “nuovi” pianeti

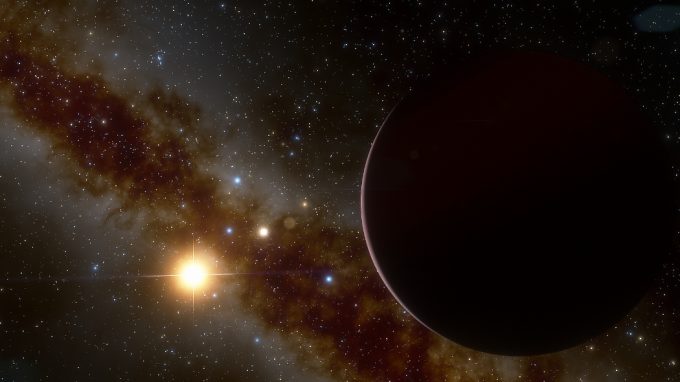

I pianeti in questione hanno caratteristiche diverse da quelle terrestri, per fare un paragone con un corpo conosciuto sono oggetti simili al gassoso Nettuno. Ovvero corpi grandi 3 volte la Terra e con massa fino a 10 volte, con l’abbondante presenza di idrogeno molecolare in atmosfera, al di sotto di cui potrebbero essere presenti vasti oceani.

Fino ad ora non sono mai stati considerati questi pianeti poichè, date le loro caratteristiche, si trovano o troppo vicini o troppo lontani dalla stella di riferimento rispetto ai parametri vitali ortodossi. Qui sta il focus del pensiero del team: la zona abitabile di questi sistemi basati sull’idrogeno sarebbe molto più vasta di quelli terrestri e rocciosi.

Vita estrema

Tutto questo implica una possibilità maggiore, se pur infima e incalcolabile, di sviluppo biologico di organismi estremi. Perché estremi?

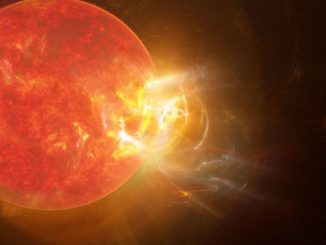

Uno di questi pianeti può sussistere se molto vicino alla stella, ma con una rotazione sincrona alla rivoluzione in modo tale da mostrare sempre la stessa superficie alla radiazione stellare[3]. In questo caso unicamente il lato freddo e oscuro non distruggerebbe all’istante ogni forma di vita.

Una seconda chance si ha con pianeti molto lontani dalla stella (i quali se fossero rocciosi sarebbero fuori dalla zona abitabile, in quanto sarebbero completamente ghiacciati). Qui, nonostante la debole radiazione che raggiunge l’hycean, spiega il team che “l’effetto serra dovuto all’idrogeno molecolare è tale che il pianeta può essere molto lontano dalla stella e avere ancora condizioni abitabili calde sulla superficie”.

La speranza del gruppo è chiaramente quella di essere stati dei pionieri in questa nascente branchia dell’astrobiologia planetaria: grazie alle prossime tecnologie potremo avvalorare o sbugiardare il lavoro compiuto a Cambridge.

La chimica dei sistemi planetari

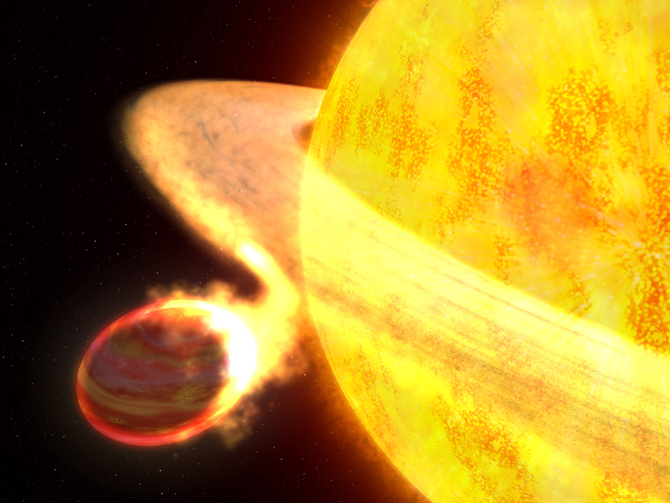

Il gruppo italiano è decisamente meno romantico di quello inglese, ma più efficace e statistico: la loro pubblicazione ha utilizzato un campione di 107 sistemi binari per determinare la frequenza di cannibalizzazione dei pianeti da parte delle stelle di riferimento.

In pillole, nella Via Lattea è frequente trovare sistemi di due stelle in rotazione attorno ad un baricentro, lo è decisamente meno trovare un sistema Solare. La componente gassosa del sistema binario dovrebbe essere simile in assenza di interazioni esterne, ma se un pianeta dovesse venire fagocitato da una delle stelle, la sua chimica sarebbe più ricca di materiali pesanti.

Lo studio dell’INAF

Su questa “semplice” intuizione si è basata la ricerca dell’INAF, la quale ha analizzato un campione di sistemi presenti nella nostra galassia, grazie all’aiuto dello spettrografo[4] HARPS, montato sul telescopio europeo in Cile.

Fino ad ora si pensava che la cannibalizzazione di un pianeta fosse un’anomalia, mentre lo studio rivela che in stelle simili al Sole c’è una probabilità del 25% che il sistema sia coinvolto in processi caotici tali da facilitare il violento evento.

Tutto questo rende ancora più peculiare il caso del sistema Solare, ma allo stesso tempo può essere fonte di informazioni sulla nascita di questi sistemi e sulla loro chimica: alcune incongruenze dell’anagrafica stellare lasciavano dubbi in merito. In che senso?

Durante il ciclo vitale di una stella come il Sole si possono produrre un numero limitato di elementi, dovuti alla fusione nucleare. Se trovassimo una composizione diversa potremmo attribuirne la causa alla cosiddetta seconda generazione, ovvero stelle nate a seguito di un ciclo di vita stellare precedente, le quali hanno generato con violenza anche elementi più pesanti.

Ma i tempi astronomici sono su scale diverse da quelle umane e ora questo studio italiano ci ha dato conferma che la chimica di alcune stelle può essere modificata anche all’interno del sistema stesso grazie alla digestione di pianeti orbitanti, aggiungendo conferme alle informazioni sulla vita stellare.

Quale futuro

Gli articoli in esame prendono due aree molto diverse di ricerca, ma nel medesimo contesto: è anche il bello della scienza poter aggiungere un tassello del puzzle alla volta, in fin dei conti una visione d’insieme si può avere a puzzle ultimato. Ammesso e non concesso che si possa ultimare.

La speranza rimane sempre viva, soprattutto quando si progredisce nell’utilizzo di strumenti sempre più potenti e dettagliati: con il prossimo lancio del James Web Telescope[5] si possono sicuramente arricchire (tra i tanti) tutti gli ambiti di ricerca citati.

Il team di Cambridge e quello dell’INAF potranno dunque fornirci ulteriori dettagli dopo aver analizzato i nuovi dati, rimaniamo in attesa di aggiornamenti.

Lascio i link di riferimento per gli articoli citati in questo testo:

- Il team di Cambridge, che pubblica sull’Astrophysical Journal

- Il team dell’INAF, che pubblica su Nature il seguente articolo

Note:

[1] Zona abitabile: una distanza del pianeta in esame dalla stella di riferimento tale da far rientrare i parametri nei limiti accettabili per poter far esistere una biologia conosciuta

[2] Hycean: l’unione di Hydrogen e Ocean

[3] Sincronia: come la Luna con la Terra, per dettagli rimando al seguente link

[4] Spettrografo: uno strumento che consente di capire la composizione chimica analizzando la luce che riceve

[5] JWST: potete trovare un articolo interno al nostro sito con gli ultimi aggiornamenti in merito

Commenta per primo!

Aggiungi un Commento