Questa serie di articoli fa uso del Simulatore di costellazioni in 3D, descritto in questo articolo. Se si dovessero riscontrare problemi nel caricamento delle pagine, scaricare manualmente l’ultima versione di JRE (Java Runtime Environment) all’indirizzo:

http://www.java.com/it/download/index.jsp

Il Pavone

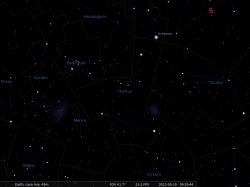

Che sia un costellazione circumpolare si vede subito dalla figura qui a fianco, realizzata con Stellarium: è attaccata alla costellazione dell’Octans, quella che contiene al suo interno il Polo Sud Celeste e che rappresenta in pratica l’Orsa Minore dell’emisfero australe. Il Pavone presenta al suo interno un certo numero di stelle vicine, al di sotto della soglia di 60 al (la distanza limite da me scelta in questi articoli, perché è quella dalla quale il Sole non è più visibile ad occhio nudo, avendo la possibilità di recarsi in prossimità della stella) e un piccolo manipolo di stelle abbastanza grandi. Presenta inoltre alcuni oggetti deep sky assolutamente fantastici.

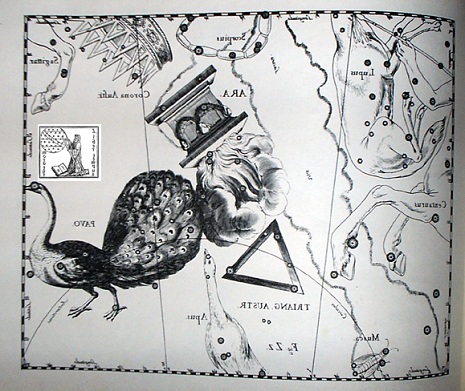

Cliccando l’animazione a fianco, potremo lanciare come sempre l’applet che permette di vedere questa costellazione in 3D: sappiamo che il foglio virtuale, dove ho disegnato le stelle componenti, può essere ruotato per mezzo delle frecce destra e sinistra, per vedere in profondità le stelle in base alla loro distanza in al (che si ottiene premendo “n“). In questo caso, congiungendo i puntini, si ottiene una figura che con nemmeno tanta fantasia può essere interpretata come un pavone. Analizzando però le immagini successive di Hevelius e d Stellarium si può notare che il pavone è speculare rispetto all’immagine che si ottiene congiungendo le stelle e che hanno la coda a sinistra, con il muso ed il becco a destra.

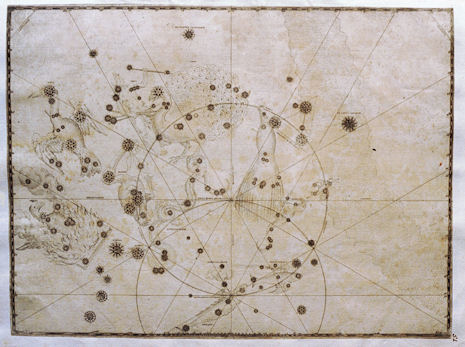

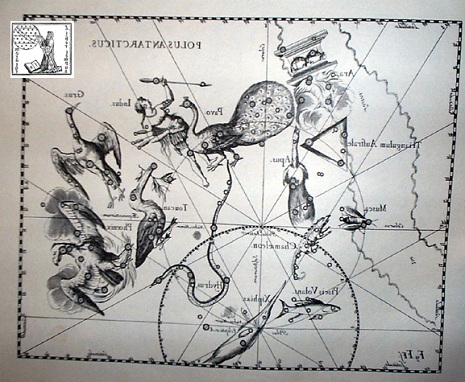

Nell’Uranometria il pavone era rappresentato con la consueta coda

e ovviamente la stessa cosa la ritroviamo in Hevelius

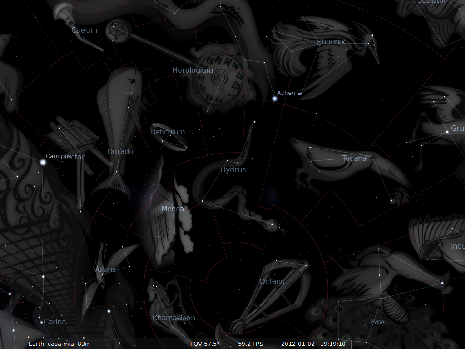

e in Stellarium: qui si può verificare quello che dicevo prima. Magari avrebbero potuto disegnare il pavone in modo speculare

Prima di passare all’analisi delle stelle particolari contenute all’interno della costellazione, lascio la parola a Silvia Pascucci

Pavone

Ancora una volta, dobbiamo fare riferimento al mitico Zeus e alle sue solite scappatelle. Cosa combinò stavolta?

Secondo la leggenda, egli aveva perso la testa per la giovane sacerdotessa Io, fatto che non sfuggì alla gelosissima moglie Era.

Per evitare qualsiasi tipo di vendetta, Zeus tramutò Io in una giovenca. La moglie, vedendo il bell’animale, pretese che venisse consacrato agli dei, così lo sottopose alla custodia di Argo dai cento occhi, in grado di vedere ovunque, anche nel sonno. Per salvare la sua amata, Zeus incaricò Ermes di uccidere Argo.

Dispiaciuta per la sua morte, ma comunque grata per l’aiuto ottenuto da Argo, Era lo immortalò nella costellazione del Pavone, disegnando i suoi cento occhi sulle piume dell’uccello a lei sacro.

Stelle vicine e grandi

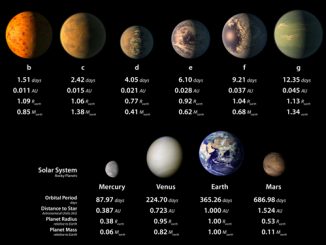

Il Pavone presenta al suo interno ben tre stelle poste ad una distanza inferiore a 20 al, più altre due un pochetto più distanti. La più vicina è la stella SCR 1845, di classe M8, posta alla piccola distanza di 12.6 al dal Sole: i miei amici Scriteriati dicono che la nostra stella (di 3a magnitudine) si trova in un $campo$ stellare povero di stelle brillanti, dove appaiono Alfa Centauri e Capella. In questa foto realizzata con Celestia ne abbiamo la conferma.

La altre due stelle più vicine in ordine di distanza sono Gliese 693 (di classe M3, ad una distanza di 19 al) e δ Pav (di classe G5 ad una distanza di 20 al): da queste due stelle il Sole è ovviamente più debole (3a e 4a $magnitudine$) e si trova praticamente nello stesso $campo$ stellare già visto. I miei amici Ingliese e Deltapavi non si sono offesi per averli ignorati, a favore dei miei amici Pavoneggianti: dalla loro stella, γ Pav, di classe F6 e posta ad una distanza di 30 al, il nostro Sole è quasi di 5a $magnitudine$, stavolta in un $campo$ stellare che è una specie di mini-planetario, dato che contiene Capella, Polluce, stelle dell’Orsa Maggiore, ma anche Procione e Sirio. I miei amici ne sono fieri e questo spiega il loro nome.

L’ultima stella del gruppetto è ι Pav, di classe G0 come il Sole, ad una distanza di 57 al e da questa stella il Sole non è più visibile ad occhio nudo, in una zona di cielo in cui ci sono Sirio, Capella e la coppia di Gemelli, Castore e Polluce: questa è la foto che ho scattato quando sono andato a trovare i miei amici Pavioti, che il nostro Sole l’hanno scoperto solo pochi anni fa con i loro telescopi a dir poco scadenti.

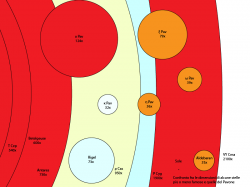

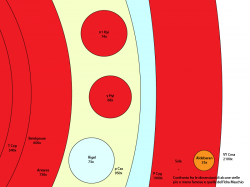

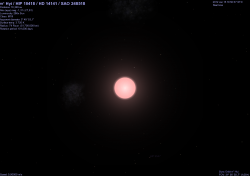

Nel diagramma di confronto tra le stelle del Pavone ed altre più o meno note, troviamo una stella grande (ο Pav, di classe M, con un diametro di 124 volte quello del Sole), tre stelle di classe K (come la povera Aldebaran, con cui faccio sempre il confronto), ξ Pav (79 volte), ω Pav (39 volte) ed η Pav (36x), mentre ho aggiunto κ Pav, una stella di classe F5, grande quasi come la più famosa stella del Toro. In questa foto potete vedere l’aspetto decisamente minaccioso della gigante rossa ο Pav dalla distanza di 10 UA, che i miei amici Opavidi osservano senza paura dal loro pianeta posto ad una distanza di sicurezza dalla stella.

Oggetti deep sky

In questa costellazione del profondo sud celeste sono presenti oggetti deep sky notevolissimi: inizio con il globular cluster NGC 6752

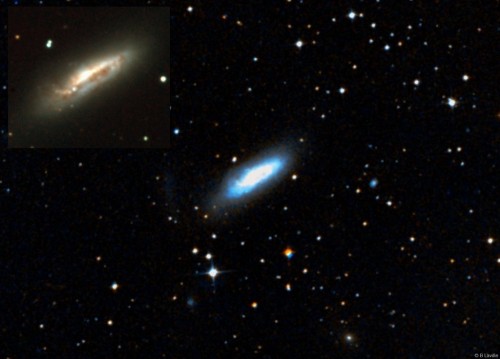

per poi passare a due galassie che stanno interagendo: si tratta di $NGC$ 6872 (che dicono assomigliare al segno di integrale, ∫, ma speculare) e IC 4970, rispettivameente a spirale barrata ed ellittica.

Dopo due galassie che interagiscono, eccone ben tre, colte nella loro fase di interazione: si tratta di IC 4687, IC 4689 e IC 4686

Passiamo ora ad una galassia a spirale, la $NGC$ 6744

Infine vediamo una galassia a spirale barrata, la $NGC$ 6782, davvero stupenda

Nome della stella

Passiamo ora ai nomi: qui c’è poco da dire se non che solo una stella ha ricevuto una denominazione. Si tratta della stella principale ed il nome non è altro che la versione anglofona di “pavone”

- Peacock (α Pav): il pavone

La visibilità della costellazione alle nostre latitudini è nulla, come già detto ed allora in questo ed in casi analoghi vale il principio che se la montagna non viene a Maometto, Maometto va alla montagna…

Basterebbe organizzare un bel viaggio in Australia per studiare tutte le costellazioni che altrimenti rimarrebbero sconosciute. Facile no?

L’Idra Maschio

Anche questa costellazione è confinante con l’Octans, per cui anche in questo caso abbiamo a che fare con una zona di cielo assolutamente invisibile alle nostre latitudini. Guardando la foto della costellazione realizzata con Stellarium, si può rimanere perplessi nel cercare di capire la forma dell’oggetto ottenuto congiungendo stelle, in questo caso non eccessivamente deboli (3a $magnitudine$) : fattore importante è che la costellazione si trova tra due batuffoli bianchi che sappiamo essere la LMC (Large Magellanic Cloud) a sinistra e la SMC (Small Magellanic Cloud) a destra, rispettivamente nel Dorado e nel Tucano. Quindi, avendo la possibilità di osservare il cielo australe dal vivo, una volta individuate le due nuvolette, l’Idra Maschio si trova esattamente in mezzo alle due… se uno sapesse cosa sia un’idra maschio…

E’ presto detto! In parole povere si tratta di un serpente di mare, Hydrus in latino, per cui, come nel caso dell’Idra o di Eridano o del Drago o del Serpente, è facile ritrovare il nostro bravo serpente di mare in una sequenza di stelle (altrimenti caotica) .

Cliccando sull’animazione a fianco potremo analizzare la costellazione tridimensionalmente, scoprendo che la manciata di stelle dell’Idra Maschio sono tutte poste a distanze ben differenti: tra queste ve ne sono due abbastanza vicine e caso vuole che appartengano entrambe alla classe stellare del nostro Sole, la G.

La più vicina delle due, β Hyi, è di classe G2 esattamente come la nostra nana gialla, con un diametro pari a 1.8 volte quello del Sole, il tutto ad una distanza di appena 24 al da noi. Quale occasione migliore di andare a trovare i miei amici Betàidri ? Loro abitano un pianeta ricco di acqua, aria, nuvole, smog, inquinamento, che loro chiamano Betàterra… Tutto il mondo è paese, vero?

Nelle loro notti, il Sole, che loro chiamano Betàsole (attenzione ad accentare sempre la “a”, altrimenti si offendono) è una stella di 4a $magnitudine$ in una zona di cielo in cui sono presenti stelle a noi molto note, la Betàpolare, Betàalfa Betàcentauri (dimenticavo che a loro la lingua non si attorciglia come a noi nel pronunciare questi nomi, visto che ne sono sprovvisti) e altre stelle della Betàorsa Betàmaggiore nonché Betàminore. Lassù in alto a sinistra compare, in questo cielo prettamente boreale, la ben nota Betàsirio, la stella Betàalfa del Betàcane Betàminore. Chissà dove si trova Betàbetelgeuse. Allucinante.

La seconda stella vicina è GJ 3021, di classe G8, posta a 57 al dal nostro Sole: i miei amici Giottoni, abili sia nella pittura che nella musica, mi hanno inviato questa foto, in cui si vede il Sole in una zona di cielo dove, insieme alle stelle appena citate (ma chiamate in modo differente) compaiono altre stelle note quali Giottopolluce, Giottocapella, Giottovega e Giottoaltair, stavolta pronunciabili senza accentuazioni strane. Riuscite ad indovinare come chiamino la nostra nana gialla?

Due stelle di grandezza medio-grande

Dal diagramma di confronto tra le stelle dell’Idra Maschio e altre stelle note ed altre decisamente enormi, appaiono due stelle di classe M, π1 Hyi e γ Hyi, aventi un raggio rispettivamente 74 e 68 volte quello del Sole: abituati a valori a tre cifre, questi mostriciattoli sembrano delle stelle normali. Invece i 74x di π1 Hyi permettono a questa stella di essere addirittura più grande della mitica Rigel e di questo i miei amici Piùnidri sono veramente fieri, tant’è che questa stella (da loro di $magnitudine$ 0.28) la chiamano “Rigel χ6“.

All’inizio non capivo neanche io, ma poi, leggendo meglio, si nota che il nome si legge “Rigel chi sei”. Riflettendo meglio, il loro sole, abbacinante anche da 10 UA, irradia il loro sistema planetario con la sua luce rossastra e con radiazioni che entrano nei loro 4 cervelli, creando conseguenze tangibili: pensate che la loro razza si chiama Quadcore.

Altre notizie

Tra gli oggetti deep sky presenti in questa costellazione, vediamo innazitutto $NGC$ 1511 una $galassia$ a spirale barrata visibile quasi di taglio

poi passiamo al globular cluster $NGC$ 1466

ed infine vediamo la galassia irregolare $NGC$ 1473

Come sempre, possiamo vedere come veniva rappresentato l’Idra Maschio da parte di Hevelius

e come viene raffigurato più modernamente da Stellarium

Concludo l’analisi di questa costellazione poco nota, dicendo che nessuna delle sue stelle è stata battezzata né dagli antichi né modernamente (non fatelo sapere ai simpatici Betàidri …) : ribadisco che essendo circumpolare australe non è mai visibile alle nostre latitudini.

Simpaticissimo articolo, grazie