Resettiamo il nostro cervello

Nell’antica Grecia nacque una disputa molto accesa riguardo alla natura della luce. Tolomeo e altri studiosi pensavano che essa fosse una specie di raggio che viaggiava dall’occhio verso l’oggetto che si osservava. Sembra, ovviamente, un enorme errore interpretativo e tale fu dimostrato solo qualche secolo dopo. Tuttavia, con l’avvento della Meccanica Quantistica (MQ), questa conclusione è diventata molto meno assurda e ingenua, se non altro per le ricadute di tipo soggettivo dei fenomeni che riguardano l’infinitamente piccolo e, quindi, anche la luce stessa.

Ho usato questo inizio un po’ ambiguo e misterioso per affrontare i fondamentali della MQ (d’ora in poi la chiameremo così) proprio per avvicinarmi il più possibile allo sbalordimento e al senso di incertezza e di incapacità che subisce una mente umana, anche di altissimo livello, quando si avvicina alle regole/non-regole che governano le particelle elementari e al loro mondo assurdo, simile veramente al Paese delle Meraviglie di Alice.

L’importante è allora riuscire a non stupirsi di niente e accettare e cercare di descrivere anche ciò che la nostra logica quotidiana tenderebbe a rifiutare. Non dobbiamo, però, pretendere di capire ciò che succede nella MQ. Essa è per definizione non comprensibile, come diceva lo stesso Premio Nobel per la fisica del 1965, Richard Feynman, proprio colui che può essere considerato il massimo illustratore e divulgatore della problematica della MQ nei suoi punti più essenziali e fondamentali. Il suo esperimento della doppia fenditura è considerato da molti il più bello ed elegante esperimento di fisica mai realizzato. Eppure, la conclusione è quanto di meno scientifico si possa pensare, se si rimane ancorati alla fisica che regola la realtà macroscopica dell’Universo.

Per introdurre la MQ e renderla meno assurda di quello che possa sembrare se paragonata alla realtà macroscopica quotidiana, è conveniente partire proprio dalla luce e dalla sua storia. Una storia che, infatti, tutto sembra meno che scientifica. Un continuo cambiamento di idee e di prove inconfutabili che si scontrano tra loro, annullando -apparentemente- le conclusioni precedenti.

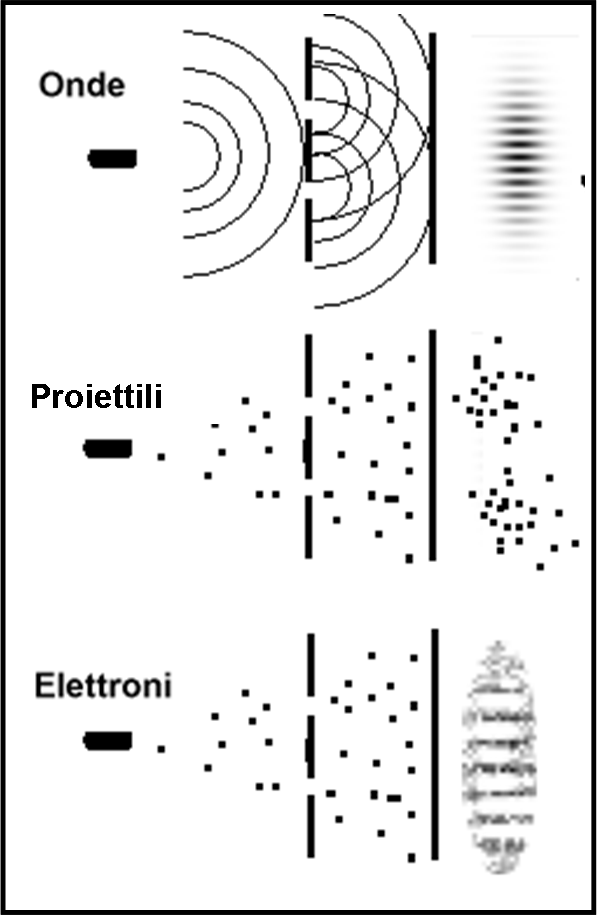

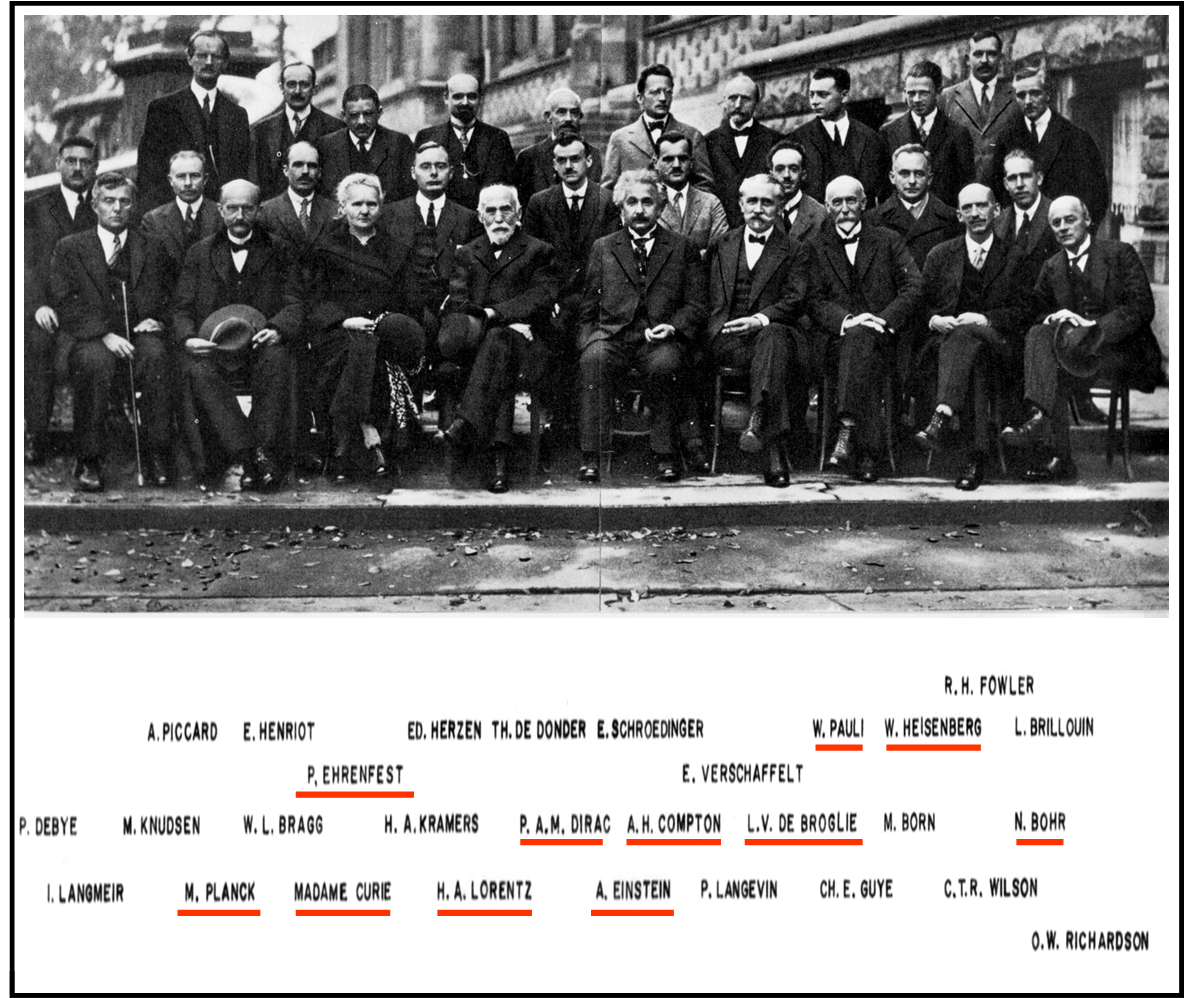

Essa fu considerata a lungo come una pioggia di particelle o di corpuscoli, simili, in qualche modo, ai proiettili sparati da un fucile (lo stesso immenso Newton ne era più che convinto). Dopo secoli di lunghe ricerche e di esperimenti divenne chiaro che la situazione non doveva essere quella: la luce si comportava, fuori da ogni ragionevole dubbio, come le onde del mare. Il fenomeno dell’interferenza luminosa e l’esperimento di Young, in particolare, ne fornirono una prova inconfutabile. Nel ventesimo secolo, dopo altre lunghe ricerche, la luce apparve, però, nuovamente composta da particelle, chiamate fotoni e, attraverso l’effetto fotoelettrico, fu, addirittura, possibile contarli (il Nobel preso da Einstein non gli fu dato per la sua teoria della relatività, ma proprio per i suoi studi sull’effetto fotoelettrico). Il gioco, però, non era finito. Altre ricerche dimostrarono, rapidamente, che la natura ondulatoria non poteva essere assolutamente cancellata. Anche se stiamo parlando di idee e deduzioni formulate dai più grandi scienziati dell’umanità ciò che si ottenne fu una terribile confusione. Una confusione così ovvia ed evidente da essere compresa da chiunque.

Permettetemi, allora, di accompagnarvi verso un ragionamento che penso importantissimo per rendere più semplice un argomento che deve apparire non tanto complicato quanto veramente assurdo. Noi siamo abituati a vivere in un mondo in cui tutto ciò che percepiamo è composto da eventi macroscopici e da sistemi complessi. La fisica classica ha sempre cercato di descrivere e di spiegare questi fenomeni, riuscendoci egregiamente. Sono state scritte leggi e sono stati fatti esperimenti per provarle. Tutto sembrava quasi perfetto. In realtà, non tutto era (ed è) spiegato perfettamente, ma -forse- basterebbe continuare in quella direzione e prima o poi le leggi della fisica potrebbero descrivere tutto l’Universo. D’altra parte ciò che non si capisce ancora è essenzialmente legato a fenomeni e a oggetti sempre più giganteschi. Basterebbe proseguire con perseveranza secondo binari di logica e di esperienza ben consolidati. E, invece, le cose non stanno assolutamente così.

Per accorgersene bisogna guardare nel telescopio dalla parte apparentemente sbagliata. In altre parole, per spiegare le cose più grandi si deve guardare verso le cose più piccole. Non solo, però. Non è sufficiente un microscopio. Si devono anche accettare situazioni che appaiono completamente insensate nella realtà macroscopica percepita quotidianamente. E questa è senza dubbio la parte più semplice, e nello stesso tempo, difficile dell’intera impresa. Lo stesso tempo assume una caratteristica ambigua e incredibile. Noi sappiamo benissimo descrivere la differenza tra passato e futuro. Conosciamo per esperienza diretta la freccia del tempo. Eppure, le leggi che regolano l’essenza dell’Universo sono tutte reversibili, ossia non hanno alcun problema a sostituire passato con futuro e viceversa. Come è allora possibile che la vita macroscopica segua un verso irreversibile? Non è, in fondo, composta da micro strutture, governate da leggi reversibili?

Il vero punto chiave di tutta la MQ è, quindi, proprio la confusione. Lungo tutta la sua storia, l’uomo ha trasmesso, attraverso fenomeni percepibili con i sensi, informazioni al cervello che potevano essere spiegate con la creazione di teorie che, a loro volta, potevano essere verificate direttamente con i sensi. In altre parole, ha seguito il metodo scientifico galileiano. Cercando di andare verso l’infinitamente piccolo, ci si è invece scontrati contro qualcosa del tutto nuova. I sensi hanno assistito a fenomeni assurdi e hanno trasmesso al cervello informazioni prive di logica e buonsenso. Povero cervello! E’ entrato in crisi profonda. Come poteva spiegare qualcosa che era poi impossibile verificare? L’unica possibilità era di immaginare una realtà del tutto inaspettata, senza l’aiuto dei sensi. Doveva costruire teorie basate solo sulla matematica, senza poter vedere direttamente gli attori dei fenomeni. La luce è stata proprio una delle assurdità più “visibili” e più assurde.

Oggi sappiamo come si comportano la luce, i suoi fotoni e gli elettroni, pedine fondamentali dell’Universo. Tuttavia, è ben difficile poter dire cosa sono. Se dico che sono particelle potrei darne un’impressione sbagliata; la stessa cosa capiterebbe, però, se dicessi che sono onde. Il modo esatto di rispondere è dire che essi sono qualcosa che può essere descritto solo attraverso la MQ, l’unica in grado di abbattere le barriere che la nostra esperienza quotidiana ci obbliga a costruire. I fotoni e gli elettroni si comportano in un modo che nessuno è mai riuscito a vedere. Addirittura, sappiamo giù utilizzarlo per scopi quotidiani, ma non riusciamo assolutamente a percepirne la natura, senza fare intervenire una visione puramente matematica. Per rimanere semplici, dovremo perciò limitarci ai concetti base. Qualsiasi tentativo di descrizione approfondita abbisogna di una matematica prettamente intellettuale, frutto del nostro cervello e non dell’esperienza ripetitiva dei fenomeni normali.

L’atomo può continuare a essere paragonato a un sistema planetario in miniatura, sapendo, però, molto bene che è solo un’artificiosa e parziale rappresentazione di una realtà assolutamente non rappresentabile. Purtroppo, non si può nemmeno cercare di girare attorno all’ostacolo ed evitare il comportamento bizzarro dei fotoni e degli elettroni: tutte le particelle che formano l’Universo seguono le stesse regole. Se vogliamo comprendere completamente qualsiasi legge fisica che ci circonda dobbiamo attraversare questo mondo assurdo. Come dire che per uscire da casa ed entrare nella realtà bisognerebbe sempre attraversare il Paese di Alice. Potremmo farne a meno, come si è fatto per secoli e secoli, ma, una volta saputo che ciò che pensiamo di capire con i sensi è solo una visione parziale di ogni cosa, com’è possibile far finta di niente?

Teniamo, inoltre, presente che le difficoltà della MQ sono essenzialmente di tipo psicologico. Si possono quasi escludere del tutto le formule ma i concetti restano assurdi. La prima ovvia risposta sarebbe: “E’ possibile che si sia fatti proprio così?”. Il cervello tende subito a cercare una descrizione legata alle esperienze quotidiane. E questo tentativo va subito combattuto ed eliminato. Sarebbe inutile e dannoso cercare di descrivere le “cose” della MQ attraverso una serie di eventi e di collegamenti legati alla nostra portata sensoriale. Sarebbe assolutamente impossibile. Si può solo descriverle per come sono, cercando di liberarsi da ogni remora e da ogni luogo comune. Immaginiamo di “resettare” il nostro cervello e di immergerci in un mondo che non possiamo ancora conoscere e che forse non potremo conoscere mai, per le sue stesse caratteristiche.

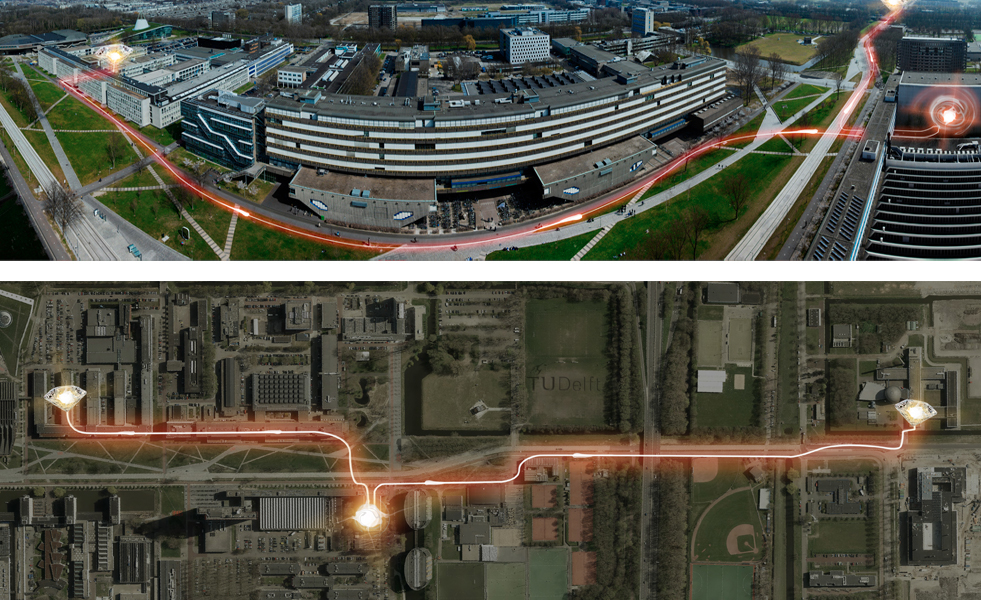

Non creiamoci, però, degli alibi. Quando comparve la teoria della relatività si diceva che solo un numero limitatissimo di persone l’avesse capita. In realtà, non era così. Il numero limitatissimo era relativo a chi aveva letto qualcosa sulla teoria. Quando si iniziò a farlo, improvvisamente divenne una materia a portata degli alunni delle scuole medie superiori e anche meno. Lo stesso vale per la MQ, anche se lo sforzo intellettuale non è aiutato da rappresentazioni visive altrettanto esplicative. Ed è un vero peccato che nelle scuole non si cerchi ancora di “allevare” i cervelli a ragionare su una realtà apparentemente irreale, ma assolutamente concreta. Ricordiamo ancora una volta che la MQ e le sue implicazioni e previsioni sono ormai normalmente usate nella tecnologia quotidiana.

Mi ricorda un po’ la Storia che si studiava ai “miei tempi”. Si fermava sempre e comunque alla Prima Guerra Mondiale. Non si voleva nemmeno parlare ufficialmente di quello che era successo dopo: era meglio far finta di niente. La scarsissima conoscenza della MQ da parte di molti professori fa sì che si preferisca escluderla dai programmi di fisica. Eppure, non è un qualcosa di puramente teorico, tutto da confermare, ma una realtà irreale talmente vera che le sue leggi e le sue previsioni vengono usate quotidianamente. Sembra proprio un controsenso.

Come già accennato all’inizio, il grande Feynman, riferimento essenziale per la descrizione della MQ, diceva: “Nessuno capisce la meccanica quantistica”. Ed è la sacrosanta verità. Nessuno può capirla proprio perché nessuno conosce qualcosa che le assomigli. Gli stessi scienziati che la descrivono illustrano, in fondo, una visione personale di una realtà irraggiungibile per definizione dai nostri sensi. In altre parole, ognuno cerca di esprimere concetti, ormai consolidati, secondo la propria immaginazione. La forza della matematica è proprio questa: permette di unificare infinite visioni soggettive in una forma intellegibile a tutti.

Quindi, cari ragazzi, siamo in buona compagnia. Non capire la MQ è già un bel punto di partenza. Riuscire a descriverla sarà l’unico vero impegno del nostro cervello, pulito delle nozioni immagazzinate finora.

Scusate le frasi un po’ ripetitive e i concetti ridondanti, ma è essenziale partire col piede giusto sia per capire le descrizioni sia per assaporare appieno il senso di mistero e di bellezza del mondo microscopico. Altro che UFO e fenomeni paranormali. Qui si va ben oltre!

Feynman ha usato un metodo descrittivo che è entusiasmante e semplice pur rimanendo perfettamente concreto. Esso si basa su analogie e contrasti con la realtà di tutti i giorni. Io cercherò di seguire il suo approccio, sempre che ci riesca. Prima però è bene ricordare cosa sia il fenomeno dell’interferenza delle onde e l’esperimento risolutivo di Young. Digerite bene queste due nozioni, tutto il resto scorrerà semplice verso… l’assurdità più imprevista. Non preoccupiamoci, però, di non riuscire a capire la conclusione dell’esperimento di Feynman, dato che lui stesso diceva che è impossibile capirlo. Potremo quindi sentirci anche noi dei grandi scienziati, dato che anche noi riusciremo facilmente a capire ben poco. Come già detto, questo risultato è già un passo fondamentale per una descrizione più accurata della MQ. Se dicessimo di aver capito, sfruttando le nozioni della fisica classica, avremmo sicuramente imboccato una strada sbagliata.

Noterete, tra poco, che descriverò due volte il fenomeno dell’interferenza. Un’inutile ripetizione? Forse sì, ma a volte leggere due volte la stessa trattazione, espressa con parole leggermente diverse, può aiutare moltissimo nella comprensione. Inoltre, non volevo modificare più di tanto l’esperimento di Feynman, pur descrivendo già prima l’interferenza. Come vedremo tra non molto uno più uno non è detto che faccia sempre due.

L’interferenza delle onde

Vi sono moltissimi esempi pratici che descrivono perfettamente il fenomeno dell’interferenza tra onde. Consideriamo quelle del mare, ad esempio. E’ noto a tutti che se vi sono due sorgenti di onde (due sassi tirati in acqua) quando queste si incontrano possono sommarsi o annullarsi a vicenda. Le onde interferiscono tra loro. Si dice che l’interferenza è costruttiva quando si incontrano le “creste” delle onde, dando luogo a un’ampiezza d’onda più grande, mentre si dice distruttiva quando si sovrappongono una “cresta” e un “ventre”. Le celebri onde anomale sono proprio date da saltuari e occasionali incontri di onde di ampiezza normale.

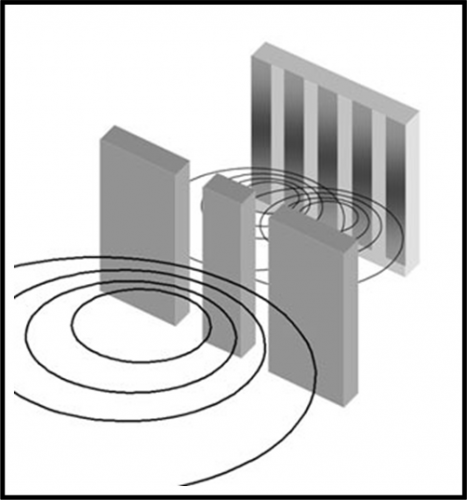

Riassumiamo questo fenomeno ben noto a tutti attraverso la Fig. 2.

Se tiriamo due sassi nell’acqua si originano due onde che si incontrano sommandosi e annullandosi. In Fig. 3 vediamo in dettaglio come due onde di uguale ampiezza, che si sommano mentre sono entrambe al massimo, diano luogo a un’onda di ampiezza doppia. L’interferenza tra loro è costruttiva. Ovviamente, se si incontrano “fuori fase”, ossia quando al massimo di una corrisponde il minimo dell’altra, l’onda risultante si annulla, ossia l’ampiezza è zero. L’interferenza è distruttiva. Nel caso in cui i due sistemi d’onda abbiano ampiezza diversa si continua a eseguire la loro somma, considerando negativa l’ampiezza di un “ventre”, ossia l’onda risultante ha ampiezza minima ma non uguale a zero. D’ora in poi, però, considereremo sempre onde di uguale lunghezza e ampiezza.

Ai tempi di Young si conosceva già questo fenomeno, anche se in modo molto empirico e non generalizzato. Sicuramente si conoscevano le onde, ma esse erano associate a fenomeni macroscopici come appunto il mare o il suono. In qualche modo le onde erano un “qualcosa” in grado di aggirare gli ostacoli. Se veniva inserito un muro davanti a un mare agitato, era ovvio che l’acqua riuscisse a girargli intorno e a propagarsi anche dall’altra parte. Lo stesso faceva il suono che si sentiva anche se tra noi e la sorgente del rumore si interponeva una montagna. Sicuramente la luce non poteva farlo, dato che si propagava solo in linea retta. La prova decisiva si aveva nel cielo: se un pianeta passava davanti a una stella la luce della stella scompariva e non riusciva certo a raggirare l’ostacolo. E, inoltre, mentre nelle onde marine c’era il mare e nelle onde sonore c’era l’aria, ossia due sostanze che servivano a propagare le onde, nel vuoto cosmico non c’era assolutamente niente. Chi cercava di pensare alle onde della luce si scontrava per forza con il concetto di “etere”, ossia un qualcosa che potesse far propagare le onde luminose.

Young sapeva benissimo che l’impresa di dimostrare che anche la luce si propaga per onde non era semplice e ci voleva un esperimento veramente inattaccabile. Anche se passò un po’ sottotono, soprattutto per il suo carattere schivo, Young realizzò un vero capolavoro: l’esperimento delle due fenditure, che sarà poi ripreso e modificato proprio da Feynman.

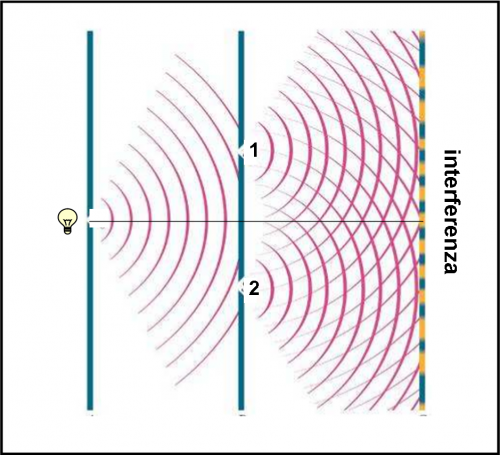

Un fascio di raggi luminosi (continuiamo a chiamarli così, per adesso, dato che vanno bene sia per le particelle che per le onde) colpisce uno schermo in cui sono presenti due fori, o fenditure, molto piccoli, che possono essere considerati l’origine di due nuovi fasci di raggi.

I due fori o fenditure diventano, in effetti, due sorgenti luminose, indipendenti ma perfettamente omogenee, dato che si sono create da un unico fascio omogeneo. A questo punto mettiamo uno schermo che raccolga la luce proveniente dai due fori. Con un certo sbalordimento (per l’epoca in cui era stato effettuato) si vedono nettamente delle frange chiare e scure, molto simili alle onde del mare provenienti da due sorgenti diverse. L’unica differenza è che, nel caso dell’acqua, l’osservatore guarda le figure d’interferenza dall’alto, vedendo due serie di cerchi che si sovrappongono o si annullano, mentre nell’esperimento con la luce deve osservare la figura d’interferenza che si forma su uno schermo. L’esperimento è schematizzato in Fig.4.

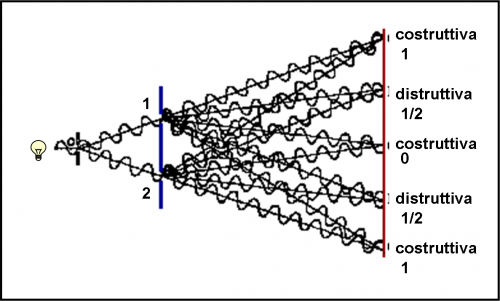

La Fig. 5 lo riprende visto “di taglio”, ossia evidenziando la sovrapposizione e l’annullamento delle onde.

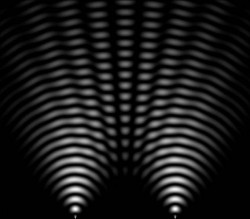

La Fig. 6, è una fotografia che illustra perfettamente il fenomeno nella sua interezza.

Le frange di interferenza consistono in strisce parallele di luce: le bande chiare sono le aree in cui le onde luminose si sommano reciprocamente, mentre le bande scure sono le aree in cui esse agiscono in modo distruttivo l’una sull’altra. La luce si vede in base alla sua intensità. Su questo argomento torneremo in seguito, durante la seconda trattazione. La Fig. 7 mostra le frange di interferenza che si originano sullo schermo finale.

Ciò che le frange dimostrano senza alcun dubbio è che la luce si propaga per onde e non per corpuscoli. L’interferenza lo prova in modo inconfutabile. Se non altro, per il semplice fatto che le bande luminose non si trovano solo in corrispondenza dei fori, ma sia al loro interno che all’esterno. Solo un’onda può raggiungere questi punti, raggirando gli ostacoli, e interferire con un’altra. Questo punto essenziale lo rivedremo tra poco. Voglio ricordare che l’interferenza (e quindi la natura ondulatoria della luce) avrebbe potuto già essere capita attraverso il fenomeno della diffrazione (ricordate?), ma ai tempi di Young se ne aveva ancora una visione molto vaga e poco chiara.

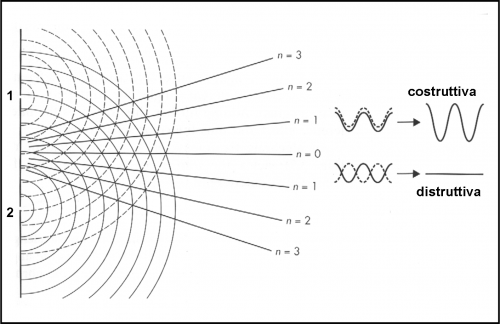

Il fenomeno dell’interferenza luminosa permette, oltretutto, di misurare facilmente la lunghezza dell’onda, dato che le distanze dalle sorgenti (fori) al punto di arrivo sullo schermo sono strettamente legate a lei. Si devono, infatti, considerare le distanze dalla sorgente al punto di arrivo per sapere se vi è interferenza costruttiva o distruttiva. Se i percorsi della luce dai fori alla parete di fondo differiscono di un numero intero di lunghezze d’onda (0,1,2,3) si sovrappongono due massimi di ampiezza e si ha una frangia chiara (Fig. 8). Se, invece, le distanze differiscono di mezza lunghezza d’onda si ha un massimo in corrispondenza del minimo e l’ampiezza totale si annulla. Non per niente il massimo più luminoso sta proprio sulla parete di fondo, a metà esatta tra i due fori. In quella posizione le distanze dalle due fenditure sono perfettamente uguali, ossia il numero intero definito prima è zero.

Ripeto ancora che il fatto stesso che la massima luce si ha non in corrispondenza dei fori, ma addirittura nel punto intermedio tra loro, ci dice in modo molto semplice che la luce riesce a raggirare gli ostacoli e quindi non può che propagarsi attraverso onde, come nel mare. Tanto per non farci mancare niente, inseriamo anche la Fig. 9 che riassume l’esperimento con una visione tridimensionale.

Potete facilmente vedere molte analogie con quanto avevo descritto per la diffrazione (QUI e QUI) luminosa, l’incubo e la limitazione di ogni telescopio, spesso nemmeno conosciuta da chi li usa. In quel caso erano i bordi o gli ostacoli che originavano nuovi treni d’onda, in questo caso, più netto e lampante, sono i due fori estremamente piccoli. Per adesso lasciamo da parte la luce, anche se sull’interferenza torneremo ancora nel prossimo articolo.

Fino a qui vi sarete accorti che ho descritto i fenomeni utilizzando la fisica classica. Tutto il fenomeno non solo si dimostra, ma è verificabile facilmente. Young ha fatto un capolavoro rimanendo nei binari del pensiero scientifico galileiano. Proprio per questo, la sua conclusione è fantastica, ma non è completamente vera, dato che si basa sul comportamento di particelle come i fotoni che seguono le assurde regole della MQ.

Lo so, siete un po’ delusi. Tanta attesa e ancora di MQ nemmeno l’ombra. Abbiate pazienza. L’importante è capire molto bene il fenomeno dell’interferenza nella sua generalità. Solo comprendendo bene ciò che la logica ci mostra, in modo chiaro e inconfutabile, saremo in grado di rivelare appieno l’assurdità di certi comportamenti che se ne discostano. Prima del prossimo articolo, le onde e le loro caratteristiche devono diventare un’ovvietà, un fenomeno abituale come vedere cadere sempre per terra una qualsiasi cosa che abbia un minimo peso. Chiedete, commentate, obbligatemi a cambiare qualcosa, se necessario. Avete vari giorni a disposizione… E, vi prego, non abbiate paura a domandare anche le cose che vi sembrano più sciocche. Nella MQ non esistono domande sciocche, per definizione. Anzi, provate anche a spiegarlo ai vostri bimbi e vedrete che non avranno problemi a seguirvi. Loro assomigliano molto di più ad Alice.

Da quello che ho capito la difficoltà sta a comprendere come mai se è vero che la luce viaggia in linea retta come facciano i suoi fotoni a passare per due fenditure distanti tra loro , generando tra l'altro due fasci distinti per per una parte vanno a sovrapporsi , perché in teoria questo non è possibile.

inviato da Maurizio con tapatalk 4

Bene bene bene, si inizia! Non vedevo l'ora. Per adesso direi che é tutto chiarissimo e la domanda che continua a perseguitarmi é stata presentata nello scritto(dentro cosa si propagano e di cosa sono "fatte" le onde?)....Quindi non vedo l'ora che il viaggio continui per cercare di trovare, se non una risposta, una giusta domanda

inviato da Maurizio con tapatalk 4

non voglio metter le mani avanti. Stiamo con i piedi per terra e procediamo lentamente. Tuttavia, vorrei ribadire un concetto: le onde hanno bisogno di un mezzo per mostrarsi, non per esistere. Il mare non si muove trascinato dall'onda, sta fermo: la sua reazione è solo salire e scendere. E' l'onda che si propaga, alzando e abassando tratti di mare sempre più ampi. Lo stesso fa il suono con l'aria. In entrambi i casi, però, l'onda esiste indipendentemente dal mezzo che la fa percepire. L'onda luminosa non si percepisce tranne che quando interferisce con un'altra (detto in parole povere). Ci fosse l'etere lo vedremmo salire e scendere, ma se non c'è, non cambia assolutamente niente nel concetto di onda. I movimenti del mare e dell'aria sono effetti concreti e misurabili dell'esistenza di onde, non sono le onde. Questo è punto fondamentale da fare nostro.

Forse ci sono. .....è Young che ha dimostrato che la luce si propaga con onde elettromagnetiche e non viaggia in linea retta come il fenomeno delle occultazioni sembrava dimostrare. .....sbaglio?

inviato da Maurizio con tapatalk 4

Buon Giorno

Invece dello schermo normale che raccoglie l'interferenza si usasse uno schermo speciale del tipo usato negli accelleratori del CNR per vedere i risultati delle collisioni ? Qui collisioni non ci sono però la sensibilità di questi schermi potrebbero darci una dimensione diversa del fenomeno. La sparo là, probabilmente la mia è una cavolata però se si potesse avre una visione 3D del fenomeno...

Magistrale, caro Enzo, questo modo di procedere passo passo rende tutto molto chiaro e fruibile, fluido... ne ho parlato con mia figlia e abbiamo deciso che, prima che il programma scolastico faccia il suo danno facendo studiare prima la fisica secondo la storia (l'idea è che in un certo senso, ma solo in un certo senso, la storia della scienza per certi versi non era utile a capire la vera natura dei fenomeni , ma a spiegare la nostrra percezione in modo il più simile possibile alla nostra conformazione mentale e questo a volte , soprattutto nel nostro lontanissimo passato , ha generato mostri), dicevo, prima che la sua mente venga imprintata secondo la fisica classica e poi fare la fatica di ritornare ad una immaginazione da Alice, studierà la MQ che ci stai trasmettendo tu, così poi potrà seguire con meno fatica il programma di studi classico. se divorzio dovrò chiedere a te gli alimenti

se divorzio dovrò chiedere a te gli alimenti

Così stamperà tutti i tuoi articoli , ne farà un piccolo libro che rielaborerà per poter fissare bene i concetti lavorandoci sopra (cioè ampliando le tue similitudini, andando a cercare notizie complementari tipo: la prima domanda che mi ha fatto , quando ha letto che anche ai tempi di Young non era così comune il concetto di interferenza ecc, e stat: ma in che periodo è vissuto e ha lavorato Young? ed è andata subito a cercare di che periodo storico era Young.)

Non credo di essermi spiegata bene ma sono di fretta perchè mio marito tra poco mi uccide se non mi stacco dal portale e non vado "a fare qualcosa di utile" che lui , diamine! sta lavorando!

Allora Enzo, visto che hai detto che qualsiasi domanda va bene mi stavo chiedendo:

mi stavo chiedendo:

le interferenze fra onde, siano esse costruttive o distruttive, non dovrebbero avvenire quando sono in parallelo? Per spiegarmi meglio: se due creste d'onda si incontrano con diversa angolazione possono comunque creare interferenze costruttive o distruttive? A vedere l'acqua non sembra.......

Grazie