La cara amica ignoranza che mi ha accompagnato per tutta la vita e che continua a essere al mio fianco, mi ha consigliato di descrivere i concetti di questo articolo in un modo probabilmente poco usato, ma che lei reputa interessante e utile. In realtà, l’ignoranza gradisce cibi semplici e naturali, almeno all’inizio del suo pasto. Mi ha convinto e quindi ciò che leggerete potrà sembrare banale e -forse- inutile. Tuttavia, rifletteteci bene perché preparerà lo “stomaco” a qualcosa di più raffinato e sostanzioso. A volte le cose semplici si trascurano troppo in fretta e poi, quasi senza accorgersene, si rimane con una fame che non si sa come saziare. Bando alle ciance e cominciamo!

Abbiamo già visto che per descrivere il viaggio della luce è conveniente utilizzare l’approccio legato alle onde luminose. Abbiamo anche visto che, agendo in questo modo, possiamo trattare i vari concetti (fino a un certo limite) facendoci aiutare dai raggi luminosi che in ogni momento sono perpendicolari all’onda sferica che si propaga nello spazio. Ciò vuole anche dire che la luce che esce da una stella può essere facilmente e correttamente disegnata come un insieme di raggi che escono dalla sua superficie e si dirigono ovunque nell’Universo.

Immaginiamo che lo spazio sia completamente vuoto, ossia che ci sia solo una stella in tutto l’Universo e un solo viaggiatore spaziale. Potremmo dire tranquillamente che il raggio luminoso si mantiene tale e quale per centinaia, migliaia, milioni, miliardi di anni luce. In altre parole, tutto l’Universo sarà prima o poi raggiunto da lui o da qualche suo fratello (ci vuole solo tempo perché la luce ha una velocità abbastanza modesta).

Il punto fondamentale è proprio la DESTINAZIONE, ossia il nostro viaggiatore spaziale libero di muoversi in uno spazio quasi completamente vuoto (a parte la stella). E’ il viaggiatore che riceve più o meno luce dalla stella. Noi, normalmente, diciamo che la luminosità decresce con la distanza. E’ un modo troppo semplicistico e anche un po’ sbagliato di vedere le cose. Per il nostro scopo, è molto meglio vederla così: non è il raggio luminoso che s’indebolisce con la distanza, ma è la quantità di raggi luminosi che vengono raccolti dal viaggiatore che diminuisce con la distanza. Più è lontano l’astronauta e meno luce riceve.

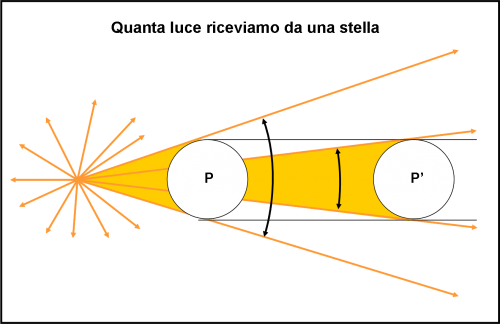

Concetto ovvio e banale? Forse, ma la mia amica dice che secondo lei è molto utile. E io ci credo. Mi convince anche a inserire un semplice schema che riassuma questo concetto. E io lo faccio in Fig. 1. Una stella S invia i suoi raggi ovunque intorno a lei. Il viaggiatore P (immaginiamo che sia proprio un pianeta) riceve una quantità di raggi luminosi che diminuisce andando più lontano dalla sorgente luminosa. Al pianeta-viaggiatore P la stella apparirà più o meno luminosa, mentre, in realtà, la luminosità della stella è sempre la stessa. Non sarebbe nemmeno difficile calcolare quanta luce arriva sul pianeta vagabondo: basterebbe fare banali calcoli sui triangoli arancioni… Senza usare formule (la mia amica le ama poco, a meno che non arrivino al momento giusto del pranzo), si può fare il rapporto tra l’area racchiusa dentro i triangoli e quella in cui è contenuta tutta la luce emessa dalla stella. E’ come se avessimo una bella torta rotonda e ne prendessimo delle fette di grandezza variabile. Quelle più piccole danno meno soddisfazione, così come i triangoli più piccoli (e, quindi, viaggiatore più lontano) raccolgono meno luce. Chi volesse fare dei conti più esatti, basterebbe che considerasse la figura in tre dimensioni e confrontasse il volume di una sfera con quella di vari coni. Un giochino veramente banale.

Ovviamente, vi è anche un altro modo per ricevere meno luce. Invece di cambiare la distanza potremmo diminuire le dimensioni del pianeta-viaggiatore. Anche in questo modo la quantità di luce raccolta diminuirebbe di conseguenza (il cono si restringerebbe comunque).

Torneremo su questo concetto FONDAMENTALE tra poco. Adesso andiamo a vedere le cose in modo più realistico.

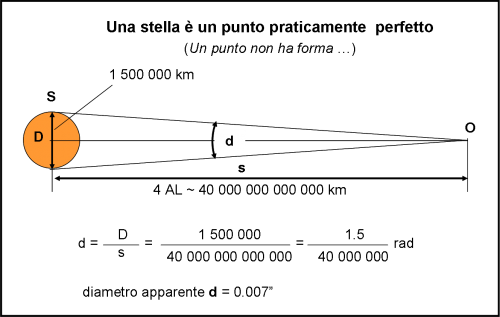

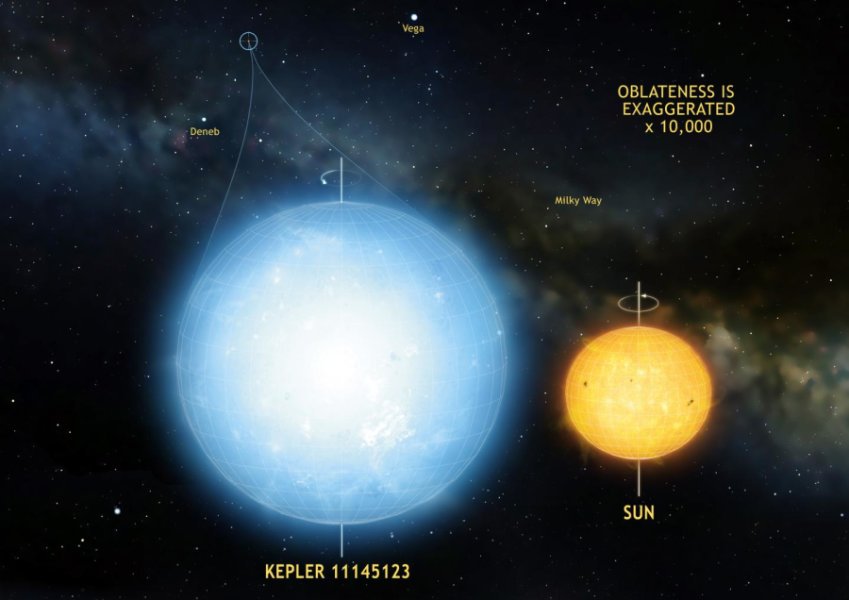

Cerchiamo di rispondere alla prima domanda: “Come vediamo una stella dalla Terra?” Sappiamo già molto bene che la luminosità varia con la distanza della stella, ma noi vogliamo proprio sapere che forma ha la stella, indipendentemente dalla luce che riusciamo a ricevere. Utilizziamo, allora, la Fig. 2. In essa vogliamo dimostrare che una stella può essere considerata un punto quasi perfetto nella stragrande maggioranza dei casi e soprattutto per chi vuole osservarla con il solo occhio o con una strumentazione non ultra specialistica. Ricordiamo, anche, che un punto geometricamente perfetto non ha dimensioni e quindi non ha nemmeno una forma. La stella sarà pure sferica, ma noi non riusciamo assolutamente a rendercene conto. Immaginiamo, ad esempio, di prendere una stella che abbia un diametro simile a quello del Sole, anzi un po’ di più: un milione e mezzo di chilometri. Portiamola a una distanza piuttosto bassa da noi, ad esempio a 4 anni luce circa. Insomma, ci siamo messi in condizioni molto simili a quelle della stella più vicina a noi (Alpha Centauri).

Dobbiamo aggiungere una piccola precisazione che è ben nota a tutti. Ogni stella invia la luce nello stesso modo. Tuttavia, a parità di dimensioni, ci sono quelle che producono più luce e altre meno. Questa circostanza è tipica del motore stellare, così come ci sono Ferrari e utilitarie di dimensioni comparabili ma di prestazioni ben diverse. Tuttavia, questa particolarità non sempre dipende dal diametro e dalla “forma”. In ogni caso, non cambia minimamente l’informazione sulle dimensioni effettive della sorgente di luce, che arriva fino alla Terra,.

Torniamo alla Fig. 2. Con i numeri che abbiamo scelto risulta immediato calcolare il diametro apparente della stella vista dalla Terra, in un qualsiasi suo punto. (la distanza non cambia). Dato che stiamo lavorando con angoli molto piccoli, possiamo tranquillamente (senza commettere errori) scrivere che il diametro angolare d (ossia espresso in gradi) della stella è dato da d = D/s, dove D è il vero diametro dell’astro e s è la distanza dell’osservatore O. 4 anni luce sono circa 40 000 miliardi di chilometri, da cui segue che d = 0.007 secondi d’arco. In altre parole, l’angolo che sottende il diametro della stella è pari a 7 millesimi di secondo d’arco. Pensate che in un grado vi sono ben 3600 secondi d’arco e capirete bene quanto sia piccolo l’angolo d.

Ricordiamoci che quando si parla di dimensioni di stelle, pianeti, galassie e corpi celesti in genere, non abbiamo mai a che fare con dimensioni lineari (chilometri o metri o quello che volete). Ciò che si vede nel Cielo è solo la proiezione sulla sfera celeste e quindi non ha senso parlare di dimensioni lineari se non si conoscono le distanze. Il nostro occhio, o telescopio che sia, non è capace di misurare le distanze e quindi può solo vedere e confrontare angoli. Non per niente si dice che il Sole ha dimensioni apparenti di circa mezzo grado… Ciò vuol quindi dire che per definire le dimensioni e la forma di una stella dobbiamo solo considerare le sue dimensioni angolari.

Queste ultime sono veramente ridicole (sette millesimi di secondo d’arco) e ben al di sotto delle capacità osservative a nostra disposizione. Possiamo perciò concludere, senza alcuna incertezza, che una qualsiasi stella può essere considerata come una sorgente puntiforme. Essendo un punto non ha né forma né dimensioni percepibili da terra o dallo spazio vicino a noi. Anzi, qualsiasi strumento ce la faccia vedere come un punto più o meno esteso è sicuramente difettoso! Sia perché ha difetti intrinseci, sia perché il raggio luminoso finisce di essere un’approssimazione valida. Riflettete bene su questo concetto! La mia amica ignoranza ama particolarmente iniziare con questo “antipasto” prima di avvicinarsi al piatto principale fornitole dall’occhio o dal telescopio.

D’ora in avanti considereremo sempre una stella come un punto perfetto e faremo partire da questo punto tutti i raggi luminosi che si propagano nello spazio. Attenzione! Rifletteteci bene: è una base di partenza FONDAMENTALE per capire cosa riusciamo a vedere con l’occhio o il telescopio. Senza aver compreso bene questo concetto fin troppo banale, e quindi spesso trascurato, non saremo mai in grado di capire cosa ci permette di fare un telescopio. La mia e la vostra amica ignoranza non riusciranno mai a togliersi veramente la fame di Universo!

A questo punto, non ci rimane che guardare le cose dal punto di vista stellare. Anzi, meglio ancora, dal punto di vista dei raggi luminosi che stanno viaggiando nello spazio. Ognuno di loro si allontana dal suo vicino e la lontananza aumenta con la distanza. Tuttavia, dobbiamo realizzare che i raggi emessi da una stella sono praticamente infiniti. Ogni punto (reale) della stella emette un fascio di raggi e via dicendo. L’insieme di tutti questi raggi vengono poi schematizzati da quelli disegnati nella Fig. 1. Immaginiamo quindi che i raggi che si dirigono verso la Terra siano moltissimi e formino praticamente un fascio di luce, costituito da raggi tutti a stretto contatto tra loro. Abbiamo visto che questo fascio tende ad allargarsi sempre di più allontanandosi dalla sorgente.

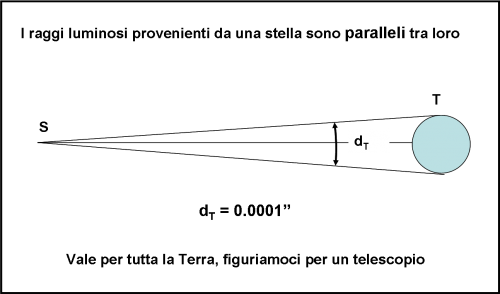

Tuttavia, la Terra è molto piccola e il trenino di raggi che riesce a raggiungerla è un fascio che rimane molto stretto anche a distanze enormi. Infatti, come visto nella Fig. 1, chi determina l’ampiezza del fascio di raggi è solo la distanza dalla stella e le dimensioni del ricevitore o pianeta vagabondo, come preferite chiamarlo. Quanto sarà largo per una stella come quella trattata nella Fig. 2 e per un pianeta come il nostro? Facilissimo a calcolarsi, utilizzando la Fig. 3 che rappresenta, in fondo, la stessa cosa della Fig. 1. A sinistra vi è la stella che può essere considerata PUNTIFORME (ricordate?), a destra vi è la Terra con le sue dimensioni reali, ossia con un diametro pari a circa 12 000 km. La distanza è sempre 40 000 miliardi di chilometri.

Quanto sarà, in secondi d’arco, il diametro della Terra visto dalla stella? Ormai, sappiamo benissimo come calcolarlo. Basta dividere il diametro della Terra per la distanza della stella. ossia: dT = DT/s = 0.0001 secondi d’arco. un decimillesimo di secondo d’arco. Mamma mia, se l’angolo di Fig. 2 era piccolo, questo è ancora più ridicolo! Ma cosa ci dice questo risultato?

Immaginate di disegnare su un foglio una retta orizzontale. Adesso, sotto di lei, ne disegnate un’altra che formi con la prima un angolo pari a 0.0001”. Fatto? Bene vi sfido a dimostrarmi in qualche modo che le due rette non siano parallele tra loro. Innanzitutto, perché non vi è strumento di uso quotidiano che vi permetta di misurare un angolo così piccolo. Inoltre, anche se lo riusciste a trovare, vi sfiderei a dimostrare a chiunque che le due rette non siano perfettamente parallele. Non potreste certo usare un metro o un righello qualsiasi. Possiamo, quindi, dire che due raggi, che formino tra loro un angolo come quello che la Terra sottende vista da qualsiasi stella, possono essere considerate due rette parallele. Per vederne la differenza dovreste avere a disposizione un foglio di migliaia di chilometri di lunghezza e forse nemmeno basterebbe.

Tuttavia, nessun telescopio a vostra disposizione ha una lunghezza comparabile alle migliaia di chilometri e, di conseguenza, per un osservatore del cielo, anche con strumentazione sofisticatissima, i raggi provenienti da una stella sono tutti paralleli tra loro. E’ talmente vera questa conclusione che si disegnano paralleli perfino i raggi che provengono da oggetti ben più vicini come il Sole e la Luna. Anche perché, forse, vi può essere sfuggito un particolare non certo trascurabile. Il valore di 0.0001 secondi d’arco si riferisce a tutta la Terra. Figuriamoci quanto diventa piccolo quando si considera solo il diametro dell’occhio o del vostro fantastico, ma anche “miserevole”, telescopio.

Niente da fare, possiamo concludere questo discorso-antipasto con una frase estremamente importante per tutto ciò che mangerà la nostra ignoranza quando inizieremo il piatto principale dell’ottica legata a un telescopio: le stelle possono essere considerate dei punti perfetti senza forma e dimensioni e i raggi che provengono da loro (e che possiamo ricevere) possono essere considerati paralleli.

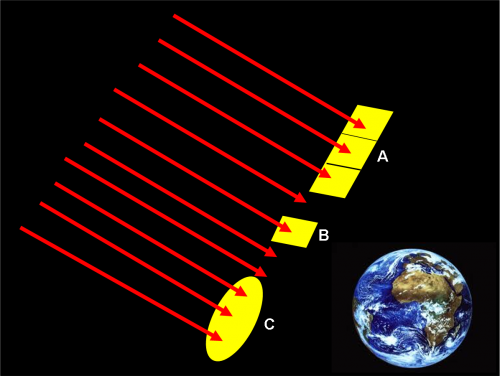

Per capire ancor meglio il concetto di “ricevere” luce dalle stelle, andiamo al di fuori dell’atmosfera terrestre. In questo modo non abbiamo alcun disturbo dovuto alle goccioline d’acqua, alla polvere e ad altre porcherie del genere. Consideriamo la Fig. 4. Una certa stella (immaginiamo di nuovo che sia l’unica esistente nell’Universo) è l’unica sorgente di luce. I suoi raggi ci raggiungono. Saranno magari “pochi”, ma arrivano e illuminano gli strumenti che abbiamo portato con noi. Quali strumenti? Proprio il minimo necessario per capire e non per osservare: una cosa alla volta.

Abbiamo inventato una specie di carta moschicida per la luce (carta lucicida?). Ossia i raggi che ci cadono sopra lasciano un segno e non proseguono. Nella figura ho disegnato pochi raggi, ma pensate sempre che essi sono infiniti e formano un vero e proprio fascio. La carta lucicida A ha raccolto tre raggi che sono sufficienti a farla diventare luminosa. La carta lucicida B ne ha raccolto uno solo. Tuttavia, le dimensioni di B sono proprio un terzo di A. Ne deriva che la luce distribuita su A è tre volte superiore a quella distribuita su B, ma è sempre la stessa per unità di superficie, ossia carte lucicide uguali raccolgono uguali quantità di luce. Ciò vuole dire che l’illuminazione è uniforme. Ho accennato a questo concetto dato che verrà sicuramente utile quando si parlerà di sorgenti puntiformi ed estese. Cominciate a pensarci…

Più importante è pero capire ciò che fa la carta lucicida C. Essa ha una forma diversa, circolare. Anch’essa è, però, capace di catturare luce. Ammettiamo che l’area di C sia uguale a quella di A. Ciò vuole dire che la luce raccolta da A e da C è esattamente la stessa. Entrambe ci danno tutta l’informazione possibile sulla stella in questione, con i mezzi a nostra disposizione (non abbiamo carte lucicide più grandi).

Ci interessa molto la forma della carta lucicida? Direi proprio di no, dato che entrambe contengono la stessa quantità di luce. Possiamo tornare a casa e analizzare i risultati ottenuti. Entrando nell’atmosfera le cose cambiano di molto e quindi è bene conservare gelosamente le nostre carte lucicide. Anzi, potremmo anche dire che sulla Terra non vedremmo più niente dato che le nuvole non spariscono mai (peggio che su Titano o Venere). Non ci resta che studiare l’immagine che abbiamo raccolto al di fuori dell’atmosfera. La carta A viene data a uno studioso e la carta C a un altro, in modo che non si influenzino uno con l’altro.

Sono entrambi molto bravi e preparati, ma anche loro hanno sempre a fianco la propria personale amica ignoranza. Molti risultati sono perfettamente identici, ma su uno le conclusioni sono estremamente diverse. Il primo comunica ufficialmente ai “media” che la stella ha una forma rettangolare, il secondo che la stella ha una forma circolare. Chi ha ragione? Nessuno dei due. La stella non ha nessuna forma, ossia -meglio- la vera forma della stella non può influire minimamente su ciò che abbiamo ricevuto. L’unica forma che vediamo è quella della carta che ha intercettato il fascio luminoso.

Capita l’antifona? Ci torneremo sopra in dettaglio, ma già basta e avanza per dare una risposta alla domanda che tanto ha scatenato l’orgoglio degli amici astrofili. Ciò che si vede è la forma della carta lucicida, dato che sappiamo molto bene che ogni stella è una sorgente puntiforme.

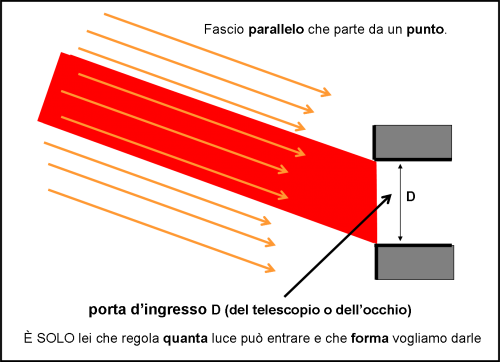

Possiamo tranquillamente buttare via le carte lucicide e ragionare in termini di strumenti di osservazione. Senza dire molto di più, per adesso, vi mostro la Fig. 5. Abbiamo sempre il nostro fascio di raggi di luce paralleli provenienti da una sorgente priva di forma individuabile (puntiforme). Invece della carta lucicida vi è adesso una “porta” molto speciale, quella che fa entrare nell’occhio o nel telescopio. Non c’interessa, per adesso, cosa c’è o cosa succede dopo la porta. L’importante è che è lei e solo lei a regolare quanti raggi possono entrare e che forma ha il fascio ammesso all’interno.

In altre parole (pensateci sopra un pochino): ciò che vediamo dopo la porta d’ingresso NON è la stella, ma la parte della sua luce che la porta ha lasciato entrare… E’ la porta che ne regola la quantità e la distribuzione. A buon intenditor poche parole.

La mia ignoranza sembra abbastanza contenta dello spuntino. E la vostra?

Alla prossima.

//

Ti nomino mia assistente speciale se mi avverti quando qualcosa è poco chiaro...

si capisce perchè si capisce... ma alla fig. 4 aggiungerei le lettere A B C, non sia mai che qualcuno si confonde!

Grazie per la nomina, quanta responsabilità...

A proposito di "cristallino", la prossima puntata sarà sul ... vetro e cose simili... ne vedremo delle belle: povero pescatore!!!!

Mi son divertito a fare un paio di conticini elementari, mi avevi quasi confuso con quel 0,0001, poi ho capito che hai approssimato uno 0,00006... (dovrei ricominciare a fare questi esercizietti, si perde davvero in un attimo la dimestichezza con i conti! )

(dovrei ricominciare a fare questi esercizietti, si perde davvero in un attimo la dimestichezza con i conti! )

Comunque quando dici "Per vederne la differenza dovreste avere a disposizione un foglio di migliaia di chilometri di lunghezza e forse nemmeno basterebbe." riguardo alla Figura 3 hai ragione...considerando il diametro della terra che hai disegnato 1 cm, ci vorrebbe un foglio lungo più di 33 mila Km...!

Grande Enzo!! Ti seguirò con passione!!!

Quindi se usassimo, per assurdo, un telescopio quadrato vedremo una stella quadrata. Dunque l'immagine puntiforme della stella lontana anni luce è ininfluente sull'immagine che vediamo nel nostro telescopio. Interessante!

Un oggetto esteso è invece composto da milioni (o centinaia o solo pochi) punti sorgente di luce, ciascuno dei quali può essere considerata una stellina puntiforme. L'unione delle loro immagini crea l'immagine totale della sorgente estesa. Ogni punto sottende un angolo con quello vicino che l'occhio o il telescopio riesce a separare e quindi alla fine si può ricotruire la forma dell'oggetto esteso composto da tante piccole immagini ciascuna con la forma che ho dato al telescopio: tanti quadratini, tanti ottagoni o più spesso- tanti circoletti...

Da cui potere risolutore e -soprattutto- figura di diffrazione: la base di qualsiasi immagine ripresa con uno strumento ottico in cui esiste una porta d'entrata. E' lei che impone i limiti sia dentro che fuori dall'atmosfera. Ma di questo parleremo ancora a lungo....