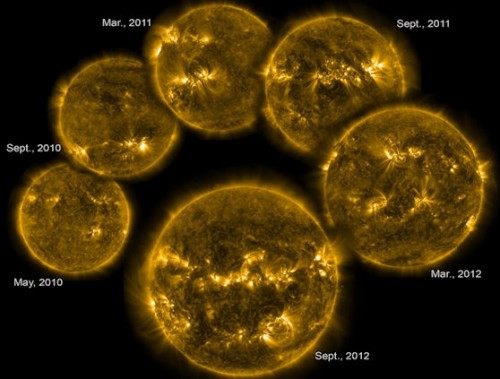

Il nostro Sole sta vivendo il periodo più stabile per una stella. Ha superato da tempo la sua adolescenza tumultuosa, ed è ancora ben lontano dalle drastiche trasformazioni che lo attendono nella terza età. E’ in effetti una stella piuttosto tranquilla, che non presenta drammatiche sorprese. Anche lui, però, attraversa periodi di attività più o meno intensa, generalmente con una cadenza di 11 anni, il cosiddetto ciclo solare. L’attività del Sole si misura, in particolare, considerando il numero di macchie solari, tempeste causate da un’intensa attività magnetica che risultano in aree di temperatura ridotta sulla fotosfera, visibili come macchie scure. Nel corso del ciclo solare, la luminosità della stella varia appena dello 0,1%. Sembrerebbe una quisquiglia, eppure gli scienziati iniziano a pensare che anche queste variazioni apparentemente piccolissime possano in realtà influire significativamente sul clima terrestre. Un report appena pubblicato dal National Research Council (NRC), “The Effects of Solar Variability on Earth’s Climate”, descrive alcune delle sorprendenti modalità in cui l’attività solare può farsi sentire sul nostro pianeta.

Per comprendere appieno l’interazione tra il Sole e il clima terrestre sono necessarie competenze in una vasta gamma di ambiti, quali fisica del plasma, attività solare, chimica atmosferica e dinamica dei fluidi, fisica delle particelle energetiche e perfino storia della terra. Per affrontare questa complessa questione, il NRC ha pertanto riunito in un Workshop un gruppo di decine di esperti. Il report riassume i risultati del lavoro svolto, fornendo una visione multidisciplinare sull’argomento.

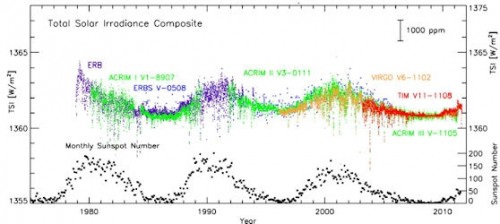

Greg Kopp, del Laboratory for Atmospheric and Space Physics all’Università del Colorado, ha sottolineato che sebbene la variazione in luminosità nel corso del ciclo solare ammonti a solo lo 0.1% dell’emissione totale del Sole, si tratta comunque di una frazione importante poiché, spiega, “Anche tipiche variazioni a breve termine dello 0,1% nella irradianza incidente eccedono la somma di tutte le altre fonti di energia (come la radioattività naturale nel nucleo della terra)”. Occorre considerare poi che nell’estremo ultravioletto (EUV), la radiazione solare è molto più intensa quando il ciclo solare è al suo massimo. Pertanto entro una banda di lunghezze d’onda EUV relativamente stretta, la variazione dell’emissione solare supera di molto lo 0,1%, diventando dieci volte maggiore, o anche di più. Ciò può fortemente influenzare la composizione chimica e la struttura termica dell’atmosfera esterna della Terra.

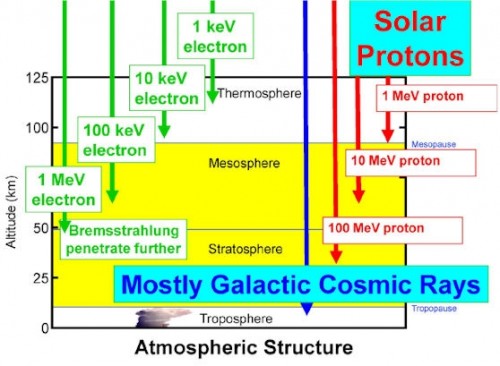

I ricercatori hanno identificato diverse modalità con le quali i cambiamenti dell’atmosfera esterna possono farsi sentire sulla superficie terrestre. Charles Jackman, del Goddard Space Flight Center, ha spiegato come ossidi di azoto (NOx) prodotti da particelle solari energetiche e raggi cosmici nella stratosfera potrebbero ridurre i livelli di ozono di alcuni punti percentuali. Poiché l’ozono assorbe la radiazione UV, meno ozono significa che una maggiore quantità di raggi UV provenienti dal Sole raggiungeranno la superficie terrestre. Isaac Held del NOAA è andato oltre, ritenendo che la perdita di ozono nella stratosfera potrebbe alterare le dinamiche dell’atmosfera sottostante. L’effetto dell’attività solare nell’atmosfera più esterna infatti può, tramite una complicata serie di effetti, modificare il percorso delle tempeste sulla superficie terrestre.

Gerald Meehl, del National Center for Atmospheric Research (NCAR), ha presentato evidenze convincenti a supporto dell’influenza della variabilità solare sul clima, soprattutto nel Pacifico. Secondo il report, durante il massimo solare, la temperatura superficiale nel Pacifico tropicale orientale presenta una diminuzione di quasi 10 C. Inoltre, in alcune aree del Pacifico, durante i picchi di attività solare si sono rilevati segni di incremento delle precipitazioni, e pressioni al livello del mare superiori alla norma. I segni del ciclo solare nel Pacifico sono così forti che Meehl e colleghi si chiedono se ci sia qualcosa nel sistema climatico di questa regione ad amplificarli. “Uno dei misteri del sistema climatico terrestre… è come le relativamente piccole fluttuazioni del ciclo solare undecennale possano produrre conseguenze così marcate nel clima del Pacifico tropicale.”

Recentemente, i ricercatori hanno iniziato a prendere in considerazione la possibilità di un ruolo del Sole nel presunto riscaldamento globale degli ultimi 50 anni. Dopotutto, il Sole è la fonte principale di calore del nostro pianeta. Tuttavia il report del NRC suggerisce che la variabilità solare eserciti più che altro un effetto a livello regionale, piuttosto che globale. L’area del Pacifico ne è solo un esempio. A confutare il ruolo del Sole nel recente global warming vanno anche le ricerche di Raymond Bradley della UMass, che ha analizzato la storia dell’attività solare tramite le tracce impresse dai radioisotopi negli anelli degli alberi e nelle carote di ghiaccio. Le sue ricerche sembrano indicare che, se il Sole ha davvero un effetto sul clima, lo esercita più che altro sul tasso di precipitazioni piovose a livello regionale, piuttosto che agendo direttamente sulla temperatura.

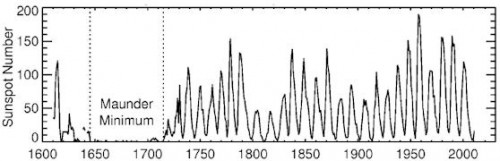

Si è parlato molto anche del probabile legame tra il Minimo di Maunder (un periodo di 70 anni tra il 1645 e il 1715 caratterizzato da un numero estremamente basso di macchie solari) e la parte più fredda della cosiddetta Piccola Era Glaciale, quando l’Europa e il Nord America vissero inverni gelidi. Questo drastico raffreddamento regionale potrebbe essere stato causato dalla diminuzione dell’emissione solare nell’estremo ultravioletto, una conclusione tuttavia ancora incerta.

Dan Lubin, della Scripps Institution of Oceanography, ha sottolineato l’importanza di studiare altre stelle simili al sole nella Via Lattea, per determinare la frequenza di analoghi periodi di bassa attività (grandi minimi). “In passato le stime della frequenza di grandi minimi per stelle di tipo solare variavano dal 10% al 30%, suggerendo che l’influenza del sole poteva essere eccessiva. Studi più recenti basati sui dati di Hipparcos (un satellite astrometrico dell’Agenzia Spaziale Europea), e che tengono conto della metallicità della stella, riducono il valore al di sotto del 3%.” Non è un numero enorme, ma comunque significativo. In effetti, il sole potrebbe essere in procinto di entrare in uno stato di “mini-Maunder” proprio ora: l’attuale ciclo solare 24 è in effetti il più debole da oltre 50 anni, inoltre esistono evidenze, se pure controverse, di una tendenza all’indebolimento nella forza del campo magnetico delle $macchie solari$. Matt Penn e William Livingston del National Solar Observatory prevedono che quando inizierà il ciclo solare 25, i campi magnetici sul sole saranno così deboli che potrebbero perfino azzerare il numero di $macchie solari$. Ricerche indipendenti nell’ambito della eliosismologia e dei campi polari superficiali sembrano avvallare questa tesi. “Se il Sole sta davvero entrando in una fase atipica del ciclo solare, allora dobbiamo raddoppiare gli sforzi per comprendere la relazione tra il Sole e il clima,” ha sottolineato Lika Guhathakurta del Living with a Star Program della NASA, che ha contribuito a finanziare lo studio della NRC. “La relazione offre buoni spunti per iniziare.”

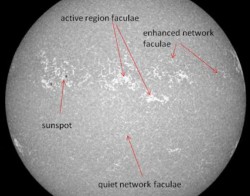

Al termine del Workshop il gruppo di esperti ha identificato una serie di possibili passi da compiere in futuro. In particolare, si è concordato sull’utilità di disporre di un rilevatore radiometrico. Le tecniche attualmente in uso, infatti, misurano la irradianza solare totale (TSI) come un valore unico, cioè la luminosità totale della stella. tuttavia, come sottolinea Peter Foukal di Heliophysics, Inc., la situazione è più complessa. Il sole non è una sfera uniforme con la stessa luminosità; sul suo disco, le scure aree delle macchie si alternano a regioni brillantissime prodotte da concentrazioni di linee magnetiche, note come facole. Le immagini radiometriche permetterebbero di creare una cartografia della superficie del sole e rivelare il contributo specifico di questi fenomeni alla luminosità. Le facole sono particolarmente interessanti poiché, mentre le macchie svaniscono durante il minimo solare, loro rimangono. Forse ciò spiega perché i rilievi paleoclimatici degli isotopi sensibili al sole C-14 e Be-10 mostrano tracce di un lieve ciclo solare undecennale anche durante il Minimo di Maunder. Un rilevatore radiometrico collocato in un futuro osservatorio spaziale consentirebbe di comprendere come varierebbe il nostro clima in un periodo di prolungata bassa attività della nostra stella.

Infine, molti partecipanti hanno sottolineato la difficoltà di decifrare il collegamento tra Sole e clima studiando le tracce paleoclimatiche negli anelli delle piante e nelle carote di ghiaccio, in quanto variazioni nel $campo$ magnetico terrestre e nella circolazione atmosferica possono influenzare la deposizione di radioisotopi molto più dell’attività solare. Una storia più accurata dell’irradianza solare potrebbe invece rimanere impressa nelle rocce e nei sedimenti della Luna o Marte. Studiare altri mondi potrebbe quindi essere la chiave per conoscere meglio il nostro.

Il report “The Effects of Solar Variability on Earth’s Climate” è disponibile sul sito della National Academies Press

Complimenti per l'ottimo articolo!

Essendo appassionato anche di meteorologia, questa cosa l'ho incontrata molte volte leggendo studi qui e lì reperiti via internet, come le interazioni delle correnti di alta quota (e loro direzionamento) in riferimento ai massimi e minimi solari, influenza sulla stratosfera ed altre cose ^^

Davvero ben fatto

Davvero interessante, Francy! Non mi aspettavo un'incremento di dieci volte dell'attività solare negli EUV....

Ho sempre considerato l'attività solare come un tutt'uno, ma devo ammettere che così ha più senso....

A proposito.... Sapevo di un "global warming" ma non di un "global warning".... Mi sono perso qualcosa, siamo già all'allarme?

articolo limpido e chiaro come acqua di sorgente...

vorrei aggiungere una considerazione personale (ma non tanto, leggendo altri studi): variazioni climatiche locali innescano variazioni globali. Ciò è dimostrato dalle correnti marine e da altri fenomeni analoghi. Una prova in più che per parlare di clima bisogna conoscere il Sole e non escluderlo dai fenomeni "importanti", come fatto negli anni passati dall'IPCC.

Se anche i globalwarmingisti decideranno che il Sole è importante, ci dovremo aspettare delle battaglie degli ecologisti per cambiare la sua funzionalità? A quando la prima missione solare di GeenPeace? E, ovviamente, come al solito, i soldi ce li metteremo noi... Ah, queste stelle che uccidono i propri figli!!!!

Complimenti è un bell'articolo! Questo ci fa anche riflettere come è delicato e quanti fattori possono incidere sul clima terrestre. Sono tanti i fattori che cumulati hanno permesso e permettono tutt'ora la vita sulla nostra Terra! Gli uomini dovrebbero pensare di più al miracolo di trovarsi a vivere su questo pianeta, e cercare di non distruggerlo con le loro manie di grandezza.

A proposito si sa che cos'è che provoca il ciclo undecennale del sole? E' solo un effetto di "pentola a pressione"? Vi sono altri cicli sovrapposti al principale?

bellissimo ed interessantissimo articolo Fra!

complimentissimi!

Molto interessante, grazie

Grazie mille a tutti!

Enzo, concordo! La missione solare di Greenpeace...fantastico, e tragicomico

Articolo stupendo complimenti!

In relazione a tutto quello che ha scritto volevo porLe una domanda: il Sole può influenzare il clima, ma può influenzare anche direttamente l uomo?

Non ricordo dove (mannaggia alla memoria! :( ) ho letto in giro per internet che se ci fossero più flare sarebbe un bene per l'umanità, perché regolano il nostro bioritmo con conseguenti effetti benefici. Beh, se fosse vero, non starei mica a pregare che avvengano brillamenti di classe X50...