La parallasse

Pochi giorni fa in uno dei commenti a questo articolo si parlava del fatto che, supponendo di stare nella posizione attuale della sonda Voyager I, il cielo stellato è esattamente quello che vediamo noi dalla nostra Terra (ma anche all’interno del Sistema Solare e cioè da qualunque pianeta o asteroide che sia) : ciò è dovuto al fatto che la distanza è ancora troppo piccola per aversi un sensibile spostamento visuale delle stelle più vicine sulla volta celeste. Come dico sempre nei miei articoli sulle costellazioni, bisogna pensare alle stelle che osserviamo tutte le notti come immerse in uno spazio tridimensionale e non poste sulla sfera celeste, tutte alla stessa distanza. Quest’ultima era la concezione degli antichi osservatori, che non pensavano alle stelle come oggetti posti in uno spazio immenso, ognuno alla propria distanza: è quello che si ritrova in programmi tipo Stellarium, che altro non sono che dei planetari computerizzati, che proiettano tutte le stelle su di una sfera in base alle loro coordinate celesti, l’ascensione retta e la declinazione, cioè la longitudine e la latitudine sulla sfera celeste.

La concezione della tridimensionalità invece si ritrova in programmi tipo Celestia, che considerano unicamente le stelle di cui si conosce la distanza, calcolata grazie all’enorme mole di dati fornita dal satellite Hipparcos: le distanze delle stelle in catalogo sono determinate in base a misure molto precise della $parallasse$ stellare.

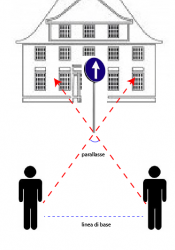

Detta in parole povere, anzi poverissime, la parallasse non è altro che lo spostamento che ha un oggetto (vicino o lontano che sia) se noi lo osserviamo da due punti di vista differenti: questo è un effetto che possiamo sperimentare in qualunque momento. Se ad esempio osserviamo un segnale stradale, vediamo che si trova (in prospettiva) davanti ad una casa: ma se ci spostiamo in un altro punto, succede che questo segnale lo vedremo proiettarsi verso un altro punto della casa, apparentemente seguendo i nostri movimenti. Noi possiamo calcolare la distanza del segnale stradale conoscendo esattamente di quanto noi ci siamo spostati e misurando l’angolo tra le due visuali.

Ma non facciamo prima a misurare questa distanza con un metro a nastro? Certo, con un segnale stradale si può fare, mentre con le stelle ovviamente non è possibile!

Oggetti vicini e lontani

E’ qui che entra in ballo una stella vicina come Alfa Centauri, la seconda stella più vicina a noi, subito dopo Proxima (Centauri): come riportato in questo articolo, si tratta di un sistema stellare multiplo che si trova all’incirca a 4 anni luce dal Sole, da sempre la minore distanza di un oggetto stellare da noi.

La vicinanza (sempre su scala cosmica!) di questa stella fa sì che la possiamo considerare alla pari del nostro segnale stradale: osservandola da un punto dell’orbita terrestre, la vediamo proiettarsi sulla volta celeste in un certo punto, mentre dopo sei mesi la vediamo proiettarsi in un’altro. L’angolo tra queste due direzioni prende il nome di $parallasse$ annua ed è sempre e comunque un valore molto piccolo, esageratissimo nelle figure per farne capire il significato. Genericamente una distanza angolare sulla volta celeste si misura un gradi (ad esempio la Luna ha un diametro di mezzo grado), ma per le stelle questo valore è così piccolo che si misura in “mas“, millisecondi d’arco, cioè in millesimi di secondo d’arco: ricordo che un secondo d’arco (al pari del secondo di tempo) è pari ad 1/3600 di grado. Ricapitolando 1 mas è pari ad 1/3600000 di grado.

Alfa Centauri presenta (dato che è la seconda stella più vicina) il secondo valore più alto in assoluto per la $parallasse$, valore pari a 742 mas, confrontabile con quello di Proxima (la stella più vicina) pari a 771.64 mas. Passare dalla $parallasse$ alla distanza in anni luce richiede un calcolo semplicissimo (1000 * 3.26 / mas), sul quale non mi soffermo.

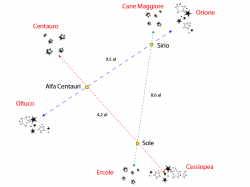

Considerando altre stelle vicine (ad esempio Sirio), all’interno dello spazio tridimensionale, si può ripetere lo stesso discorso e vale il principio reciproco che cambiando il punto di vista, un oggetto vicino cambia la propria posizione rispetto alle stelle distanti: ovviamente quanto più un oggetto è distante, tanto minore è l’effetto di spostamento prospettico. Nella figura a fianco (assolutamente non in scala!!) abbiamo che, viste dal Sole, Sirio appartiene al Cane Minore e Alfa Centauri al Centauro. Ma se ci spostiamo su Alfa Centauri, per effetto della prospettiva, Sirio apparirà nella costellazione di Orione, mentre il Sole appartiene a Cassiopea. Infine se andiamo dalle parti di Sirio, accade che Alfa Centauri viene vista in direzione della costellazione di Ofiuco, mentre il nostro Sole farà parte della costellazione di Ercole.

Già dagli ultimi due link (Sirio all’interno di Orione ed il Sole in Cassiopea) vediamo l’aspetto comparato di due costellazioni: a sinistra abbiamo l’aspetto consueto che conosciamo (o che impariamo grazie ai miei articoli!), mentre sulla destra vediamo l’aspetto della costellazione vista da Alfa Centauri. In particolare Sirio si trova vicinissima a Betelgeuse, formando così una costellazione ancora più bella di quella che ben conosciamo, mentre (come è stato detto più volte) il Sole fa parte di Cassiopea, che da Alfa Centauri appare con un segmento in più.

Le costellazioni di Alfa Centauri

Ora che sappiamo il perché da Alfa Centauri le stelle più vicine appaiono spostate, andiamo a vedere quanto appaiono deformate alcune costellazioni del nostro cielo, se viste a 4 anni luce di distanza: ci tengo a sottolineare che le stelle più distanti (sia dal Sole che analogamente da Alfa Centauri) rimangono lì dove sono, sulla $sfera celeste$, non presentando un effetto di $parallasse$ apprezzabile. Inoltre segnalerò solo alcune costellazioni tra le più note ed in cui l’effetto prospettico è marcato: le costellazioni che non cito (ad esempio Andromeda) non presentano deformazioni importanti.

Iniziamo dalle due costellazioni più note, l’Orsa Maggiore e l’Orsa Minore: la prima è tutto sommato quasi uguale, ma si può notare che le sette stelle (più una) che la formano si sono spostate in blocco, mentre l’Orsa Minore appare già più deformata.

Le costellazioni di Bootes e dei Gemelli appaiono decisamente deformate: la prima a causa dello spostamento di Arturo (che dista 36 al da noi) e l’altra in quanto parecchie stelle si sono spostate di posizione. In particolare Castore e Polluce (rispettivamente 51 e 33 al) appaiono più vicine angolarmente ed in più c’è l’intrusione della stella Procione (del Cane Minore), a causa della sua piccolissima distanza, 11 al.

Altre due costellazioni contenenti due stelle luminosissime e vicine: la Lira presenta la stella Vega spostata per la sua vicinanza (25 al), così come l’Aquila, laddove la brillante Altair (che dista 17 al da noi) si è decisamente mossa, tant’è che ora fa parte della Sagitta (la Freccia) di cui rappresenta bene la punta.

Proseguiamo con altre due costellazioni molto note e molto grandi: il Toro presenta la famosa Aldebaran (65 al di distanza) leggermente spostata, con l’intrusione da parte di π2 Ori, mentre le Pleiadi sono al loro posto, vista la loro grande distanza. Ercole presenta qualche stella alquanto spostata ed ha subito l’invasione di Rasalhague (46 al) della costellazione di Ofiuco.

Passiamo ora a tre costellazioni zodiacali. Il Leone appare un po’ deformato e decisamente appesantito, a causa dello spostamento di Denebola (36 al) e Zosma (57 al). Il Sagittario, o meglio la famosa Teiera, appare come se avesse ricevuto un colpo dalle parti del coperchio: visto che ci siamo, la simpatica Corona Australe deve essere caduta a terra per essersi deformata in questo modo. Infine il Capricorno, già difficile da riconoscere, non è più tale per lo spostamento di Deneb Algedi (39 al) e di ψ Cap (distante 48 al da noi).

Chiudiamo questo viaggio virtuale su Alfa Centauri, con altre quattro costellazioni. La Corona Boreale, al pari della sua collega Australe, deve essere rotolata per le terre e presenta Alphekka (74 al) spostatasi assieme ad altre che si sono mosse in blocco. Il fiume Eridano ha cambiato il suo corso, andando a rinfrescare la Balena, grazie all’ampio spostamento di Rana (δ Eri, 29 al) ma soprattutto della famosa ε Eri, che con i suoi 10 al è una delle stelle più vicine. L’Idra invece ha spostato il suo muso per fare capolino al di là del confine e salutare la costellazione del Cancro, mentre il Pesce Australe ha perso la sua bocca Fomalhaut, che (giustamente) se n’è andata nell’Aquario, grazie alla sua distanza di 25 al.

Devo scaricare anche io questo programma, è interessante sapere come si vede il cielo da altre prospettive potresti intanto inviarci come si vede il sole Alfa Centauri

potresti intanto inviarci come si vede il sole Alfa Centauri

ma grande pier,che cosa interessante.....si,sarei curioso anch'io di vedere "il sole"alfa centauri chessò ad una UA di distanza,giusto per avere un pari confronto visuale con il "nostro" di sole

fin troppo facile...

dato che il raggio di alfa Centauri è 1.2 volte quello del Sole, ad una distanza di 1 UA il suo diametro apparente è maggiore di quello della nostra nana gialla...

la classe spettrale è la stessa quindi il colore è identico...

Allegato 556

Celestia si trova a questo indirizzo...

Spettacolare!

Complimenti a Pier e a questi articoli, che oltre al loro valore divulgativo, fanno sognare e danno sfogo all' immaginazione e alla fantasia!

Scaricato!! da domani incomincio ad usarlo, stasera ho altri progetti.

da domani incomincio ad usarlo, stasera ho altri progetti.

davide,

in questo articolo sulla Costellazione del Centauro trovi le info sul sistema di Alfa Centauri!