Nella storia del volo spaziale umano sono state studiate, progettate e costruite vari tipi di tute spaziali. Oggi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale si possono trovare solamente due tipologie di tuta: una americana e una russa.

In questo articolo vi darò qualche dettaglio del modello americano, quella che in gergo tecnico viene chiamata EMU, ovvero Extravehicular Mobility Unit.

Innanzitutto vediamo di capire assieme perché sia necessario utilizzare queste tute. Se un essere umano si dovesse trovare improvvisamente nello spazio vuoto, si calcola che per via della mancanza di atmosfera e della conseguente de-ossigenazione del sangue non passerebbero più di una quindicina di secondi prima che sopraggiunga la perdita di conoscenza. Il corpo non esploderebbe e il sangue non comincerebbe a bollire come molte leggende popolari raccontano, ma la tendenza sarebbe proprio quella e solamente grazie all’effetto contenitivo della pelle e del sistema circolatorio ciò non accade. Comunque sia, il cuore e gli altri organi interni comincerebbero pericolosamente ad espandersi e se si dovesse cercare di trattenere il respiro i polmoni verrebbero irrimediabilmente danneggiati dall’aria in sovra-pressione contenuta all’interno. A questo bisogna poi aggiungere le temperature estreme che il corpo stesso sarebbe costretto a subire, temperature che supererebbero i 120 °C se esposti al sole per poi diminuire fino a -100 °C una volta entrati in ombra. Se poi consideriamo anche gli effetti letali che i raggi cosmici e le radiazioni varie hanno su un corpo non protetto, ci rendiamo facilmente conto di quando duro e ostile, benché bello e affascinante, lo spazio sia.

Le tute spaziali attualmente in uso sono il risultato di anni e anni di attività di ricerca e sviluppo. Sono dei gioielli tecnologici altamente avanzati che anche in un ambiente avverso come lo spazio vuoto permettono agli astronauti non solo di sopravvivere, ma anche di lavorare in condizioni di massima sicurezza. Potremmo definirle come delle vere e proprie astronavi a forma di uomo! La tuta spaziale è composta da una serie di elementi rigidi e soffici assemblati in modo tale da garantire all’astronauta un accettabile livello di comfort nonché una sufficiente mobilità. Contrariamente a quanto avveniva agli albori dell’era spaziale, quando le tute erano fabbricate su misura per il singolo astronauta, le EMU odierne derivano dalla combinazione di una serie di elementi che vengono assemblati ad-hoc per potersi adattare al qualsivoglia tipo di corporatura.

Qualche dato tecnico prima di cominciare la descrizione. Una volta assemblata la tuta arriva a pesare 145 kg, ma fortunatamente nello spazio questo non rappresenta un problema. Le tute sono riempite con ossigeno puro pressurizzato a soli 4.3 psi di pressione (circa 1/3 di Bar) per evitare un eccessivo irrigidimento della tuta stessa con conseguente impossibilità di movimento. Prima di effettuare un’attività extraveicolare, per evitare problemi di embolia, l’astronauta si sottopone ad una procedura di pre-respirazione (pre-breathing) per un tempo che può variare dai 45 minuti se a bordo dello Shuttle fino a ben 4 ore se a bordo dell’ISS. In totale queste tute offrono un’autonomia di circa 8 ore con una mezz’ora addizionale di “riserva”.

Vediamo dall’alto verso il basso quali sono i principali componenti che la compongono:

- La testa dell’astronauta è protetta da un Elmetto di policarbonato molto resistente agli urti. All’interno, nella parte posteriore, vi si trovano dei cuscinetti per il comfort ed una valvola di scarico per eliminare l’anidride carbonica nel casi in cui si utilizzi la riserva di ossigeno.

- Prima di indossare l’Elmetto l’astronauta indossa uno speciale cappello denominato Communications Carrier Assembly (CCA) grazie al quale, per mezzo di cuffie e microfono, diventano possibili le comunicazioni via radio. Un set di fili di comunicazione e di bio strumenti chiamato EMU Electrical Harness (EEH) collega poi radio e sensori allo “zaino posteriore” della tuta. Questo sistema oltre ad essere utilizzato per la comunicazione serve anche a controllare i segni vitali dell’astronauta come la respirazione, il battito cardiaco, la temperatura, etc.

- Nella parte anteriore dell’elmetto viene poi posizionato un visore laminato oro, o Extravehicular Visor Assembly (EVA), per proteggere l’astronauta dalle radiazioni nocive del sole e allo stesso tempo provvedere ad un adeguato isolamento termico.

- Elmetto e Visore sono collegati tramite un anello di collegamento all’impianto dorsale, quello che in gergo si chiama Hard Upper Torso (HUT). Il HUT è una conchiglia in fibra di vetro che supporta braccia, schiena, elmetto, backpack e modulo di controllo. Come si vede bene in Figura 2, l’Upper Torso Rigido viene poi ricoperto da un Upper Torso soffice fatto dello stesso materiale delle braccia.

- Le unità Braccia avvolgono spalle, braccio e gomito garantendo all’astronauta un’opportuna capacità di movimento. Le unità braccia sono disponibili in varie misure in modo da potersi adattare ad astronauti di ogni corporatura.

- I Guanti, infine, sono attaccati alle braccia tramite anelli che facilitano le operazione che richiedono una rotazione del polso. Le estremità sono ricoperte da una speciale gomma per assicurare la giusta aderenza. Gli astronauti inoltre indossano guanti più fini dentro il guanto esterno per ragioni di comfort. I guanti esterni sono provvisti di appositi ganci a cui è possibile vincolare gli strumenti di lavoro.

Fig. 3 – Maximum Absorption

Garment

Siccome le passeggiate spaziali possono durare anche 7-8 ore è stato necessario pensare a qualche cosa per permettere agli astronauti di espletare i propri bisogni. Rientrare dentro la ISS per usufruire della toilette è praticamente impensabile. Si è quindi deciso di far indossare ad ogni astronauta un Maximum Absorption Garment (MAG), una sorta di pannolone per adulti in grado di assorbire rifiuti sia liquidi che solidi. Per evitare rischi di disidratazione, agli astronauti è concesso di bere durante tutta la durata dell’attività extraveicolare. La tuta spaziale è infatti dotata di una sacca interna che prende il nome di In-suit Drink Bag (IDB) che può contenere fino a 1.9 litri di acqua. Tramite un piccolo tubo posizionato vicino alla bocca l’astronauta può bere ogni qualvolta ne senta il bisogno.

Fig. 4 – Lower Torso Assembly

La parte inferiore è costituita da un singolo pezzo, denominato Lower Torso Assembly (LTA). Questo elemento, che potremmo definire sotto-schiena, include giunti per i pantaloni, ginocchia, caviglie, stivali e basso ventre ed è collegato all’Upper Torso tramite un grosso anello di collegamento. Il LTA è anche dotato di un moschettone metallico di sicurezza che, tramite una corda, consente di legare l’astronauta alla struttura su cui sta lavorando. Senza questo dispositivo l’astronauta, al minimo movimento falso, rischierebbe di volare via immettendosi in una qualche strana orbita che lo porterebbe ad allontanarsi inesorabilmente dallo spacecraft condannandolo a perdersi nello spazio vuoto. Per evitare che gli strumenti di lavoro facciano la stessa fine, anch’essi sono saldamente collegati a questa parte della tuta. Le strisce rosse che si vedono ad $altezza$ coscia servono solamente per il riconoscimento visivo degli astronauti. Alcune tute infatti sono completamente bianche, altre hanno strisce rosse come quelle di Figura 4 ed altre ancora hanno strisce rosse tratteggiate.

Siccome nello spazio vuoto il calore può essere smaltito solamente tramite irraggiamento, prima di indossare la tuta vera e propria l’astronauta si mette una specie di sottoveste dal nome Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG). Questa speciale tutina di Nylon e Spandex è attraversata da 91.5 metri di sottili tubi di plastica attraverso i quali scorre acqua fredda in grado di asportare il calore in eccesso prodotto dal corpo umano e mantenere una temperatura corporea confortevole. L’acqua torna poi al sistema di supporto primario (PLSS) dove viene raffreddata in uno scambiatore per poi essere rimessa in circolo. L’acqua fredda proviene o dal backpack dell’astronauta o dallo spacecraft attraverso un cordone ombelicale. Questa speciale “tutina” è anche provvista di una tasca in cui alloggia un dosimentro per tener sotto controllo la dose assorbita a causa delle radiazioni cosmiche ed un kit elettrocardiografico che permette un monitoraggio costante della funzionalità cardiaca.

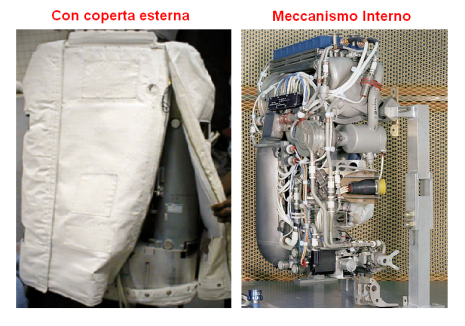

E veniamo ora alla parte più importante dell’intera tuta, il vero e proprio cuore, quello che provvede al supporto delle funzioni primarie e vitali del corpo umano. Si tratta del PLSS, acronimo che sta per Primary Life Support Subsystem. Come si vede in Figura 6, il PLSS non è altro che un grosso e apparentemente semplice zaino. In realtà l’interno è alquanto complesso e contiene i serbatoi di ossigeno, i filtri dell’anidride carbonica, l’acqua per il raffreddamento, la radio, delle sorgenti di energia elettrica, ventole di raffreddamento e sistemi di allarme. Sul fondo dello zaino viene collocato anche un serbatoio secondario di sicurezza in grado di fornire ulteriore ossigeno in situazioni di emergenza.

Il cervello di tutta la tuta risiede invece nel Modulo di Visione e Controllo, ovvero il Display and Control Module (DCM). Il DCM è montato sul davanti della tuta, all’$altezza$ dell’addome. Contiene tutti gli switch, le valvole e i monitor LCD essenziali per operare con il PLSS.

Siccome la posizione in cui si trova questo modulo non è tra le più comode, l’astronauta si serve di un piccolo specchietto legato sul polso per poter agevolmente visionare tutte le spie e gli interruttori presenti sul pannello frontale. Come si vede ingrandendo la Figura 7 infatti, tutte le scritte sono stampate appositamente al contrario (o “a specchio” come si suol dire). Il DCM è di fondamentale importanza per l’astronauta poiché gli consente di monitorare il corretto funzionamento della tuta. Tra i principali parametri visionabili e/o modificabili dall’astronauta vale la pena citare:

- Un regolatore di temperatura, costituito da una manopola

- Un dispositivo per il controllo dell’ossigeno all’interno della tuta

- Una rotellina per controllare il volume delle comunicazioni

- Una valvola di spurgo

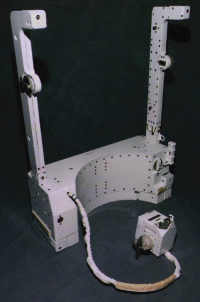

L’ultimo elemento di cui vi voglio parlare si chiama SAFER ed è un dispositivo di sicurezza che in condizioni estreme potrebbe davvero salvare un astronauta dal fare una fine che non si augurerebbe a nessuno. SAFER è l’acronimo di Simplified Aid for EVA Rescue e consente di scongiurare il pericolo che l’astronauta, a causa di un movimento errato, cominci ad allontanarsi dalla navetta senza possibilità di regresso. Una volta il pericolo non sussisteva in quanto gli astronauti erano collegati al veicolo tramite un cordone ombelicale in cui passavano fili, tubi per l’aria, per l’acqua di condizionamento delle tute, ecc. Negli anni a seguire il problema è stato ovviato grazie all’introduzione un sottile cavo di sicurezza con cui assicurare l’astronauta alla stazione, ma siccome alcune operazioni devono essere eseguite senza alcun tipo di vincolo, è stato deciso di equipaggiare ogni tuta spaziale con questo dispositivo.

Il SAFER entra in funzione nel caso in cui, mentre lavora all’esterno, l’astronauta si dia inavvertitamente una spinta che lo allontana dal veicolo o dalla stazione. Infatti, poiché la spinta è in pratica sempre asimmetrica, l’uomo inizia inevitabilmente a volteggiare in modo disordinato. Ciò attiva automaticamente il dispositivo di salvataggio che, basandosi su un giroscopio, blocca il movimento incontrollato azionando piccoli getti a razzo funzionanti ad azoto in pressione (visibili in Figura 8). Una volta stabilizzatosi, l’astronauta apre un piccolo sportello che si trova in basso sul lato destro dello zaino ed estrae una specie di joystick; muovendo opportunamente le levette, può azionare i getti in modo da controllare gli spostamenti in ogni direzione e dirigersi di nuovo verso lo Space Shuttle o verso la stazione. L’autonomia è di soli 5 minuti, ma gli astronauti sono stati appositamente addestrati per sfruttare questo piccolo lasso di tempo nel migliore dei modi.

Il SAFER in pratica non è altro che una versione semplificata (da cui appunto Simplified) della MMU (Manned Manouvering Unit), ovvero quella famosa poltrona a razzo che ha permesso a Bruce McCandless, durante la missione STS-41-B, di effettuare la prima passeggiata spaziale svincolata della storia. Concludo l’articolo mostrandovi una foto storica. Quella che vedete qui sotto (che ormai da qualche anno occupa il desktop del mio cellulare) è stata scattata il 7 Febbraio del 1984 proprio in occasione della prima Untethered Spacewalk della storia.

Ogni volta che guardo questa foto penso alla sensazione che deve aver provato McCandless in quella situazione. Non so voi, ma io avrei pagato oro per essere al suo posto…

Interessantissimo articolo e la foto finale e veramente stupenda,per me McCandless si sarà sentito il dio del mondo!!!

fantastico!

non avevo mai letto nulla di così dettagliato sulle tute!

Meglio di Piero Angela!! 😉

Rimanendo in argomento TV, la domanda “perché nel DCM le scritte sono speculari?” sarebbe ottima per “Chi vuol essere milionario”… 💡

è assolutamente impensabile che quei mattacchioni della NASA si siano inventati addirittura degli specchietti!!! l’uovo di Colombo!! 😉

eheh…anch’io Pier quando l’avevo scoperto ci ero rimasto! Pensavo “ma possibile che non siano riusciti ad inventarsi un modo migliore per vedere ste scritte?!?”. Eppure se usano ancora oggi questo metodo vuol dire che tanto scomodo non è…

Grazie comunque dei complimenti, anche a Rezzonico! 😉

Se fossi stato io McCandless, avrei usato fino ad esaurimento il modulo MAG (Maximum Absorption Garment).

Interessantissimo articolo! Complimenti. Spero di leggerne altri legati agli strumenti e moduli utilizzati dagli astronauti!

PS. C’è una sezione del sito per fare domande che non sono inerenti un determinato articolo o news? Per non andare OT.

Bellissimo articolo ed estremamente chiaro, complimenti. Per il DCM potrebbero fare un HUD sul visore del casco, tipo quello dei piloti, e un piccolo joystick per le selezioni. Non penso che comporterebbe un grande incremento di costo rispetto alla tuta.

Grande articolo, Lampo!! Molto interessante…. 😎

Non so come si sarà sentito Mc Candless, ma io sicuramente me la sarei fatta sotto, per lo meno all’inizio…. 😳

Poi, però, avrei consumato tutto l’ossigeno, prima di rientrare!!

Interessantissimo! E le tute russe son tanto diverse?

@Mario

ho seguito proprio qualche settimana fa qui in Alenia una conferenza in cui studenti provenienti da qualche università proponevano un nuovo concept design di HUD integrati su degli appositi occhiali con cursore manovrabile da un piccolo joystick. Il concetto poi era estendibile ai caschi degli astronauti, ma il progetto per ora era ancora in fase pre pre preliminare…siamo ancora abbastanza lontani da ciò ma la strada è quella!

@Red

all’inizio te la saresti fatta sotto ma passati i primi minuti secondo me saresti entrato in uno stato di trans/meditazione dal quale ti saresti difficilmente svegliato…mamma mia dev’essere stata davvero una sensazione indescrivibile!

@jegger

anche i russi come gli americani hanno sviluppato una serie di tute spaziali. Quelle attualmente in uso sulla ISS, a disposizione di russi, europei, americani e cinesi si chiamano Orlan. Sinceramente non le conosco in dettaglio, se non sbaglio dovrebbero essere un pò + semplici delle EMU, ma a grandi linee credo siano in grado di garantire le stesse funzioni…comunque fai prima a cercare sul web ORLAN SPACESUIT, troverai sicuramente un’infinità di informazioni a riguardo…

io penso come si possa già arrivare a tute più leggere e con più autonomia come nei film di fantascienza.

Ho qualche di curiosità:

ma i nostri Astronauti (Vittori & c.) utilizzano o hanno utilizzato il modello russo o USA?

La tuta viene prestata, o l’Ente a capo dell’astronauta la deve pagare interamente?..e poi se la tiene per un riutilizzo futuro, oppure la deve restituire in ogni caso a fine missione? E quante volte può uscire nello spazio una tuta?… scusa la raffica di domande

Ciao Moreno.

Per quanto riguarda la prima domanda posso subito dirti che i nostri astronauti non hanno mai avuto l’onore di fare alcuna EVA, non solo Nespoli e Vittori, ma nessun astronauta italiano ha mai effettuato una passeggiata spaziale, quindi nessuno hai mai indossato alcun tipo di tuta.

Per il resto, le tute sono state sviluppate tramite dei programmi spaziali veri e propri, quelle americane finanziate dalla NASA e quelle russe all’agenzia spaziale russa. Una volta in Orbita le tute fanno parte dell’attrezzatura disponibile all’interno della stazione, quindi non credo che l’ESA debba pagare la NASA per effettuare un’EVA utilizzando una loro EMU…comunque non sono sicuro al 100%, mi informo meglio e ti dico..

Per rispondere all’ultima domanda invece le tute non hanno una durata vera e propria, ma le parti che la compongono sì. I guanti per esempio possono essere esposti all’ambiente spaziale per tot ore, il visore per altre tot ore ecc…si sostituiscono quindi di volta in volta i vari componenti, come si ricaricano le bombole di ossigeno, si cambia il pannolone ecc…

Ok, mille grazie Davide….e per ultima….le tute, o abiti, che indossano normalmente all’interno della Stazione hanno qualche particolarità specifica? Del tipo..non infiammabili, senza conducibilità elettrica ecc.? O sono come tute da ginnastica normali?

All’interno della ISS, come nel Crew Compartment dello Space Shuttle, viene riprodotto un ambiente che in gergo si chiama “Shirt Sleeve Environment”, gli astronauti quindi non indossano nulla di particolare, semplicemente pantaloncini corti, normali t-shirt e calze. Non dovendo camminare poi, ovviamente, le scarpe non sono necessarie…

Complimenti Barbaro! Molto interessante il tuo articolo…spero di leggere tanti altri articoli….sinceramente non so tanto di questi argomenti pero cosi descrito si capisce molto bene!

grazieeeee 😆

@Luca Montesi.

Per la prima domanda relativa all’EMU, ti ha già risposto molto esaurientemente Davide. Aggiungo solo che l’astronauta Paolo Nespoli ha ricevuto l’addestramento base per l’impiego della tuta americana EMU, e quindi, durante il suo soggiorno di 6 mesi sulla ISS, in caso di necessità, avrebbe potuto indossare la tuta per uscire in attività extraveicolare. Attualmente, nessuno degli astronauti italiani in forza all’ASI/ESA ha ricevuto l’addestramento per la versione russa Orlan DM.

bellissimo articolo, molto complesso come sempre vivere nello spazio, altre incombenze e limitazioni vedi pre respirazione fino a 4 ore; passeggiata nello spazio affascinante ma preferisco stare con i piedi per terra, nn vorrei che un guasto al sistema di razzetti e retrorazzetti di bilanciamento andasse in tilt per finire bruciato nell’atmosfera terrresrre o vagare per sempre nello spazio.

beh per sempre…dopo 8 ore non avresti comunque più ossigeno!

Interessantissimo articolo 😮 , è stato un argomento di cui non avevo mai letto niente a riguardo, e quasi me lo perdevo… 👿

solo un dubbio… se le tute sono riempite con ossigeno puro, allora l’astronauta respirerà 100% O2 per tutta la durata della EVA??

non è dannoso per i polmoni?

@andrea

Sì, hai detto bene, gli astronauti respirano ossigeno puro per tutta la durata dell’EVA. Come spiegano bene anche nei corsi di subacquea, l’ossigeno diventa tossico per il corpo umano solo se respirato al di sopra di una determinata pressione parziale, in generale il limite è posto a 1,4 bar. Al di sopra di questa pressione parziale l’organismo comincia ad avere dei problemi, non tanto per i polmoni che possono funzionare praticamente normalmente, quanto per i tessuti. Ad elevate pp di O2 infatti, l’emoglobina anziché cedere ossigeno alle cellule dei tessuti per portar via la dannosa CO2, si ossida nuovamente asportando O2 dai tessuti stessi che rimangono quindi carichi di CO2! L’intossicazione da ossigeno, in realtà, è una sorta di avvelenamento da anidride carbonica!

Tornando a noi, gli astronauti respirando ossigeno puro a 1/3 di atmosfera non corrono alcun pericolo in quanto la pressione parziale (che coincide con la pressione totale) e solamente 0,33 bar e quindi ben al di sotto di quel limite oltre il quale il corpo umano comincia ad aver problemi…

Spero di non averti complicato le cose!

fanstastico….semplicemente fantastico e dico che è da spericolati fare cose de genere…chissà dove arriveremo come tecnologia..mi fanno perdere la parola questi articoli.