Devo ammettere che scrivo con grande piacere questo articolo, che sintetizza due osservazioni peculiari avvenute nel giro di poco più di un anno. Il piacere deriva non solo dall’estremo interesse del fenomeno, ma soprattutto dal fatto che ho passato molti anni della mia vita scientifica proprio a studiare attraverso simulazioni, teorie ed esperimenti, l’evoluzione collisionale degli asteroidi e i prodotti finali di queste violente interazioni tra loro. Ricordo (come già scritto in più di un articolo) che sono proprio questi urti quelli che determinano le famiglie asteroidali che ancora oggi si distinguono nei diagrammi semiasse-eccentricità e semiasse-inclinazione.

Mi scuserete se affondo un po’ il coltello e ricordo che la classificazione tuttora seguita per identificare le famiglie asteroidali è opera del … sottoscritto (basta andare su Wikipedia, sotto “famiglia di $asteroidi$”… eh eh eh). Non mi accusate di boria, vi prego, ma dopo tanti anni di studio ho voluto lasciarmi un po’ andare all’autocelebrazione.

Torniamo a noi. La creazione delle famiglie più grandi ha immesso nelle risonanze con Giove una miriade di frammenti che ci hanno raggiunto come NEA in tempi abbastanza remoti sottoforma di veri e propri sciami di impattori. Tuttavia, anche in tempi più recenti gli urti di minore portata sono sicuramente stati il punto di innesco per la formazione degli oggetti a rischio d’impatto con il nostro pianeta. Infine, voglio anche ricordare che è proprio un urto tra un gigante come Vesta e un piccolo proiettile vagante ad aver dato origine all’enorme cratere (che vedremo in diretta tra poco con gli occhi della missione Dawn) e alle meteoriti chiamate eucriti. Anche in questo caso, il sottoscritto aveva scommesso una bottiglia di vino (ovviamente…) con un collega americano, prevedendo che le eucriti provenissero da Vesta attraverso la sua famiglia. Cosa poi puntualmente accertata con conseguente brindisi finale. Scusatemi ancora… ma sono ricordi dei tempi del lavoro “sul $campo$” che mi piace ogni tanto ricordare. Non me ne vorrete, spero…

Ora basta, però, e parliamo dei fatti.

Il 6 gennaio del 2010 viene scoperta una cometa dal programma LINEAR (Lincoln NEAR-Earth Asteroid Research) e gli viene assegnato il nome provvisorio di P/2010 A2. La P davanti indica che la cometa era periodica in quanto orbitava in un’orbita ellittica e a corto periodo. Nessun problema? Non proprio… Il 25 e il 29 gennaio dello stesso anno, Hubble vuole vederla da vicino e la sorpresa non è piccola (Fig. 1).

La cometa è veramente strana, in quanto si vede molto bene una struttura filamentare a forma di X vicina al nucleo. Non solo, però. Il nucleo stesso è in una posizione periferica rispetto alla “coda”: una cosa mai vista nelle comete. Oltretutto, sembra che i detriti siano composti da polvere e pezzetti di roccia e non si nota alcuna presenza di gas. Sì, esiste una coda, ma essa può essere stata formata dalla pressione di radiazione agente solo sulla polvere. Il nucleo è piccolo, non più di 150 metri. Infine, bisogna tenere presente che l’oggetto “cometario” sembra appartenere alla ben nota e numerosa famiglia di Flora, che si estende nelle zone più interne della fascia principale degli asteroidi.

Una cometa che gioca a nascondino? In realtà non sarebbe stato un evento straordinario, in quanto alcuni oggetti di chiara apparenza asteroidale hanno in passato dato luogo a fenomeni di sublimazione che li hanno fatti classificare come comete “dormienti”. Nel caso di P/2010 A2, però, oltre alla strana forma, l’appartenenza a una famiglia dove gli altri membri sono tutti asteroidi senza ombra di dubbio, dava un segno ben chiaro. L’origine doveva essere la stessa dei suoi “fratelli” (urto immane tra asteroidi avvenuto più di cento milioni di anni fa), non potendo una cometa mimetizzarsi così bene.

Si deve concludere che ci si trova di fronte a un piccolo urto tra asteroidi. Un proiettile poco più grande di una roccia vagante ha urtato violentemente il piccolo asteroide di fascia principale e causato un esplosione con espulsione di polvere e detriti. Qualcosa che tanti di noi avevamo studiato a tavolino e che finalmente vedevamo in diretta.

Figura 1. Una delle immagini riprese da Hubble. Si nota molto bene il nucleo decentrato e la strana forma a X dei filamenti vicini ad esso.

Ricordiamo che gli urti tra asteroidi avvengono a velocità molto considerevoli, mediamente dell’ordine di 5-6 km/sec e sono quindi sempre distruttivi qualora la massa del proiettile sia sufficientemente grande. Quasi sicuramente, il celebre asteroide che impattò la Terra 65 milioni di anni fa doveva provenire dalla stessa famiglia di Flora, di cui fa parte il ben più piccolo P/2010 A2.

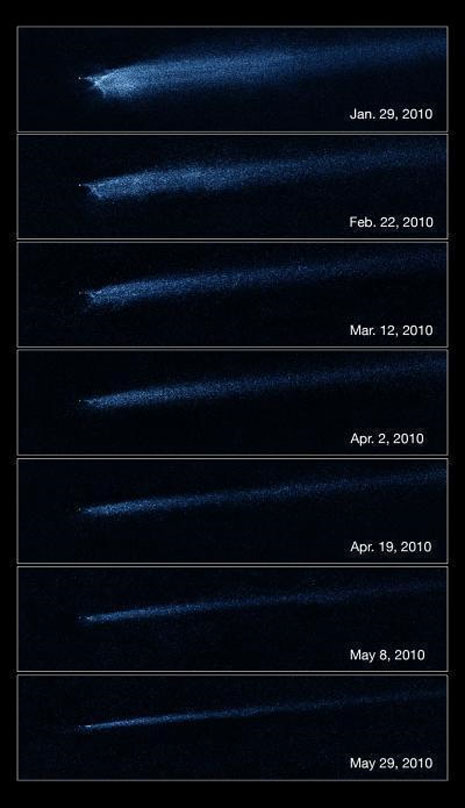

Quando è avvenuto l’urto? Se fosse stato recente avremmo dovuto vedere una rapida dispersione della polvere espulsa nell’impatto. Hubble si è messo al lavoro seguendo l’oggetto per parecchi mesi. Le variazioni della forma della nuvola di detriti è stata lentissima e quindi si è concluso che l’impatto doveva risalire a parecchio tempo prima, almeno un anno (Fig. 2). La data esatta è stata infine calcolata: 9 febbraio 2009. Purtroppo a quell’epoca l’oggetto era invisibile da terra. Date le dimensioni degli oggetti coinvolti, la statistica ci dice che un urto del genere dovrebbe avvenire con frequenza annuale. Le dimensioni dei granelli di roccia non supererebbero i 2-3 cm.

Figura 2. La variazione della “coda” di P/2010 A2 osservata dal telescopio Hubble. Come si nota è estremamente lenta.

Non si era ancora spento del tutto il “rumore” attorno a questo evento ed ecco che l’11 dicembre del 2010 il programma osservativo dell’Università dell’Arizona sul monte Catalina dà una notizia ancora più interessante: l’asteroide 596 Scheila ha improvvisamente raddoppiato la sua luminosità e sembra essere immerso in una nube di tipo cometario. Una rapida ricerca negli archivi mostra che nelle immagini riprese il 18 ottobre, il 2 e l’11 novembre l’asteroide era perfettamente normale. Il 3 dicembre invece sembrava già aver aumentato la sua luminosità in modo sensibile.

Come già detto precedentemente, non è una novità che un oggetto tipicamente asteroidale manifesti improvvisamente un’attività di tipo cometario, rivelando la sua vera natura. In questo caso, però, vi è un grosso problema. 596 Scheila (lo dice già bene il suo numero d’identificazione molto basso) è un oggetto ben conosciuto, scoperto già nel 1906. Il che significa anche che deve essere piuttosto grande e ben visibile. Infatti, le sue dimensioni si aggirano intorno ai 113 km ed esso orbita in una zona abbastanza esterna della fascia asteroidale (circa 2.9 UA) con un’eccentricità non tropo alta (0.17). Troppo grande e troppo “normale” per poter essere una cometa dormiente.

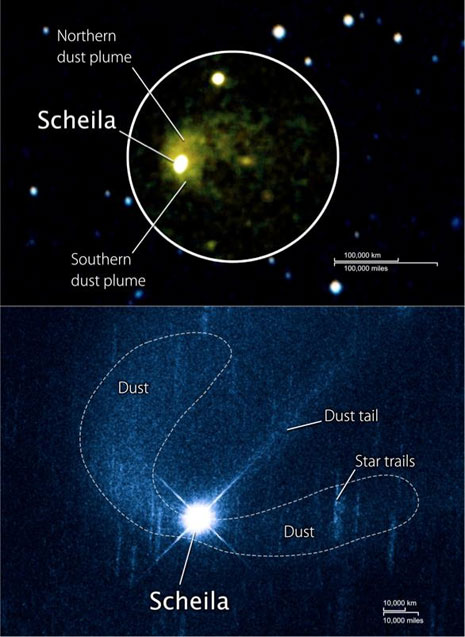

Le immagini riprese subito dopo da Hubble e da Swift (nell’ultravioletto) hanno chiaramente mostrato che l’ipotesi cometaria era da escludere (Fig. 3). Si nota molto bene un doppio getto di materia, tipico di un urto (quante volte l’abbiamo simulato nei programmi…). Il proiettile in grado di generare le nuvole di detriti deve aver avuto dimensioni dell’ordine dei 30 metri. Un urto modesto come energia rilasciata, ma pur sempre ben visibile. Il cratere lasciato su Scheila dovrebbe aggirarsi sui 300 metri di diametro e la polvere e i frammenti lanciati nello spazio dovrebbero avere una massa di circa 660000 tonnellate, almeno dieci volte di più di quella che si era artificialmente ottenuta con l’esperimento della missione Deep Impact sulla cometa 9P/Tempel 1. Lo spettro ottenuto da Swift non mostra assolutamente presenza di acqua o di altre sostanze di tipo cometario, ma solo roccia, come ampiamente aspettato per un urto tra asteroidi.

Figura 3. In alto l’immagine ripresa da Swift nell’ultravioletto. In basso quella di Hubble, dove si identifica anche una piccola coda di polvere. La seconda immagine è stata ripresa seguendo il moto dell’asteroide, per cui le stelle lasciano una traccia verticale.

Insomma, tanto tempo accontentandosi solo di simulazioni e esperimento di laboratorio con urti a ipervelocità, e adesso, nel giro di poco più di un anno, due impatti in diretta. Quasi quasi mi viene un po’ di rabbia. Scherzo ovviamente e sono molto emozionato di aver potuto osservare direttamente ciò su cui, insieme a tanti colleghi di mezzo mondo, abbiamo cercato di immaginare e di riprodurre.

Adesso ci vorrebbe un impatto veramente “grosso”, magari in grado di formare una famiglia con frammenti di qualche chilometro, ben osservabili singolarmente.

Forse, però, sto pretendendo troppo!

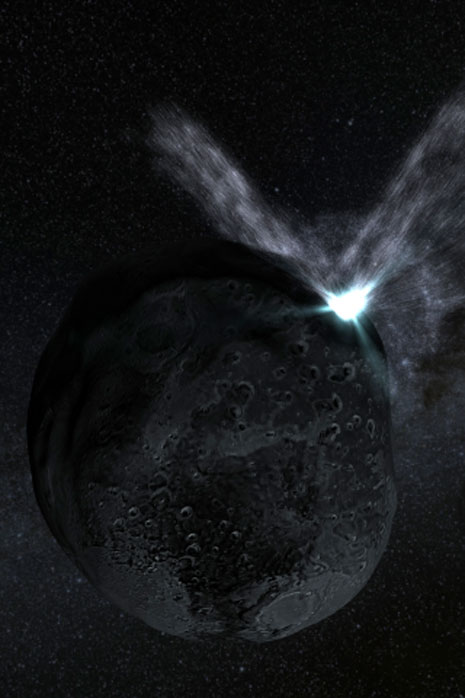

Una rappresentazione artistica (ma molto veritiera) di ciò che è accaduto su 596 Scheila.

Complimentoni Enzo, per l’articolo ma soprattutto per il contributo che hai apportato negli anni in questo settore…vedere “dal vivo” cose che si sono simulate e viste su carta per anni e anni dev’essere davvero una bella emozione!

Chissà se mai avremo la fortuna di riuscire a vedere un fenomeno del genere non mesi dopo, ma proprio al momento dell’impatto! Moooolto difficile ma…mai dire mai!

caro lampo,

beh…la cometa Shoemaker Levy 9 in fondo l’abbiamo vista cadere. Però, sono d’accordo con te, che sarebbe veramente molto bello fare qualcosa di più di Deep Impact. In realtà, in laboratorio abbiamo sparato proiettili di piccole dimensioni contro bersagli diversificati e si sono effettuate le riprese con due telecamere. Avevamo raggiunto i 5 km/sec con particolari cannoni a carica cava. Quello che si è visto nello spazio conforta le prove fatte in piccolo…

a presto grande!!

Ebbravo, Enzo!!! L’avevi già intuito mesi fa, vero? 😎 Sei un GRANDE!!!! 😯

Toglimi una curiosità: la forma dei due baffi (o piume o pennacchi che dir si voglia) di polvere dipende dall’effetto del vento solare, un po’ come per le comete?

Cioè: all’inizio l’impatto su Scheila (avvenuto anteriormente rispetto al senso dell’orbita) ha causato la solita fuoriuscita di polveri , dopodiché le polveri sono state rallentate dal vento solare, e sono rimaste indietro.

Dico bene? 😕

caro Red,

direi che è un’azione combinata. In assenza di forze esterne i getti di polvere a seguito dell’impatto formano proprio un cono di ejecta. A questa distribuzione si aggiunge poi in parte la gravità dell’oggetto e la pressione di radiazione. Comunque la forma che si vede è in fondo la stessa che vedevamo quando facevamo gli esperimenti in laboratorio. 😉