Si tratta di una sonda molto importante per lo studio del Sole: per la prima volta è stato possibile studiare la stella a noi più vicina da punti di vista assolutamente nuovi, dato che percorreva la sua orbita solare quasi polare, come potremo vedere tra breve.

La sonda Ulysses, non proprio conosciuta ai non addetti ai lavori, dal momento che di essa non è stata data grande pubblicità, tra l’altro detiene il primato di longevità per le missioni che coivolgono l’ESA: provate a dire per quanto è rimasta in orbita attorno al Sole, dal momento del suo lancio dallo Space Shuttle Discovery avvenuto il 6 ottobre 1990. Un paio d’anni? Cinque? No! La bellezza di più di 18 anni, fino al giorno in cui è stata disattivata perché il suo generatore di bordo non era più in grado di alimentare correttamente le apparecchiature: lo spegnimento è avvenuto il 30 giugno di quest’anno.

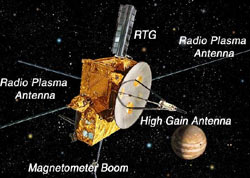

La sonda Ulysses era di dimensioni ridotte (in questa foto ne vediamo le proporzioni rispetto ai tecnici che la assemblavano, mentre in quella a fianco vediamo le parti costituenti) e conteneva a bordo un insieme di strumenti scientifici, un’antenna parabolica per le comunicazioni da e verso la Terra e l’immancabile registratore a nastro, dove memorizzare i dati in attesa di essere trasmessi ai creatori. Se ricordate, il registratore era stato per lungo tempo un elemento molto critico per la sonda galileo, come abbiamo visto nell’articolo a lei dedicato. Per precisa scelta da parte dei progettisti, la sonda purtroppo non era dotata di apparecchiature fotografiche: in effetti, a parte il primo incontro ravvicinato con Giove, la sonda si sarebbe sempre mantenuta molto distante da oggetti da fotografare, mentre avrebbe potuto analizzare lo spazio in zone mai fin d’ora raggiunte.

Analogamente a quanto era capitato alla sonda galileo, anche la Ulysses aveva subito le conseguenze dei rinvii a seguito del disastro del Challenger: in questo caso il ritardo del lancio è stato di quattro anni. Arrivata dunque la data della partenza, la sonda è stata portata sulla stiva di carico dello Shuttle e da lì lasciata in orbita, da dove è schizzata via grazie alla spinta di un missile Titan, iniziando il suo viaggio ad una velocità che per molto tempo è stata la più alta in assoluto per sonde interplanetaire, fino a quando è stata superata dalla sonda New Horizons (leggi articolo).

Simulatore

Aiutandoci con il nostro ormai consueto programma di simulazione 3D, possiamo vedere che la sonda è stata lanciata direttamente verso Giove (raggiunto in poco meno di 2 anni, nel febbraio 1992) dal quale ha ricevuto un GA per inclinarsi di quasi 90° rispetto all’eclittica, visto che lo scopo della sonda era, come detto, studiare il Sole soprattutto nelle regioni polari. La traiettoria della Ulysses si è quindi piegata verso latitudini meridionali (rispetto al piano dell’eclittica percorso sino ad allora) per poter arrivare al punto più australe dell’orbita, il 13 settembre del 1994. Per percorrere l’intera orbita la sonda impiegava la bellezza di poco più di 6 anni (il secondo passaggio per lo stesso punto è infatti avvenuto successivamente il 27 novembre 2000 e 7 febbraio 2007) ed è giustificato dal fatto che orbita intorno al sole con una distanza massima di circa 5 UA (ricordo che 1 UA – Unità Astronomica è pari alla distanza media Terra-Sole), mentre la minima è di circa a 1.5 UA, praticamente andando quasi a toccare le orbite di Giove e di Marte.

Già ad agosto 1991, si è avuto il primo contatto virtuale con il Sole allorchè la sonda si è trovata in congiunzione e cioè in prospettiva era proprio al di là del Sole se vista dalla Terra (come possiamo verificare nel simulatore 3D). In occasione di questo primo evento si sono potuti effettuare i primi studi sulla nostra stella: ascoltiamo quanto ha detto Edward J. Smith, progettista del JPL, qualche tempo prima della data dell’evento.

“Una sonda come la Ulysses, viaggiando appena al di sopra del piano orbitale terrestre, sembrerà passare proprio al di sopra del Sole e durante la congiunzione le onde radio trasmesse dalla sonda passeranno attraverso le regioni più interne della corona solare, venendo distorte da quest’ultima ed in particolare dagli strati più densi dell’atmosfera esterna, detta corona”. Edgar Page, coordinatore dell’ESA, aggiunge “Ma mentre in occasione di questa congiunzione l’interferenza degraderà le comunicazioni, ecco che l’allineamento creerà una condizione ideale per altri tipi di esperimenti: i segnali radio rasenteranno la superficie solare e viaggeranno attraverso la corona solare ad una distanza pari a quattro raggi solari dal centro del Sole. Saranno proprio i piccoli cambiamenti nelle caratteristiche delle onde radio a fornire informazioni sugli strati gassosi che stanno attraversando, dando così un contributo allo studio della densità, della velocità e della turbolenza dell’atmosfera solare”. Michael Bird, dell’Università di Bonn e capo-ricercatore di questi esperimenti, aggiunge che “Il percorso delle onde radio attraverserà zone dalle quali si pensa venga originato il vento solare”.

Proseguendo nella sua orbita, (consiglio di aumentare il passo di elaborazione, per non rischiare di addormentarci davanti allo schermo del PC!) ecco che nel luglio 1995 la sonda ha permesso di verificare la presenza di oscillazioni periodiche originatesi dagli strati più profondi del Sole, grazie all’uso di sensori che hanno rivelato particelle provenienti da zone finora inesplorate della nostra stella.

Lanzerotti, responsabile dell’esperimento di monitoraggio delle particelle, ha detto che “Questa è una scoperta notevole per gli studi del Sole, del mezzo interplanetario e per gli effetti nocivi della particelle energetiche sui sistemi terrestri”. In precedenza stuoli di ricercatori, utilizzando filtri ottici a banda stretta, avevano osservato il Sole, una stella tutto sommato ordinaria come massa ed età, proprio mentre questa si contorce, ribolle e risuona a causa di onde sonore provenienti dalle sua profondità. Proprio come un tamburo, il Sole vibra producendo un certo numero di toni musicali contemporanei: questi suoni rappresentano le onde che si propagano attraverso di esso ed arrivano alla superficie, un po’ come fanno sulla terra le onde sismiche provocate dai terremoti. E una volta arrivate in superficie, queste onde si mostrano come deboli movimenti verso l’esterno e l’interno: come lo studio di onde terrestri è alla base della sismologia, così l’analisi delle zone interne del Sole e delle sue oscillazioni ha originato una nuova branca della scienza denominata eliosismologia. Gli scienziati ritengono che questo tipo di oscillazioni siano abbastanza comuni anche in altre stelle e stanno dunque ricercando attivamente questo tipo di oscillazioni stellari.

Come dicevo prima, la sonda non era equipaggiata con fotocamere, ma con rilevatori di particelle con i quali gli scienziati hanno analizzato la quantità di particelle, in cerca di toni a banda stretta: utilizzando metodi sofisticati di analisi, hanno potuto riscontrare che questi toni corrispondevano perfettamente con quelli trovati dagli osservatori sulla Terra. Questi toni si raggruppano in periodi d’onda della durata di circa 5 minuti e proprio questi 5 minuti sono il tempo necessario al movimento del Sole dall’interno verso l’esterno e viceversa. Però a differenza delle onde sonore che viaggiano nella nostra atmosfera, queste onde hanno un periodo così lungo da risultare inudibili all’orecchio umano e tantomeno possono raggiungere la sonda Ulysses perchè il mezzo interstellare che separa il Sole dalla sonda è veramente rarefatto.

La scoperta successiva è stata poi la presenza di una correlazione tra queste oscillazioni di particelle con analoghe oscillazioni del $campo$ magnetico: misurando dunque questo $campo$ ed utilizzando gli stessi metodi di analisi, gli scienziati hanno trovato che anche il $campo$ magnetico oscilla con la stessa frequenza. Altra scoperta ancora più sorprendente è stata la presenza di oscillazioni a periodo ancora maggiore (circa 3 ore) e tali onde erano state previste teoricamente e ricercate dunque dagli scienziati, ma finora mai trovate.

Lungo il suo viaggio solitario, il 3 febbraio 2007 la sonda si è trovata in posizione tale da poter passare attraverso la coda della cometa McNaught (C/2006 P1), che qui vediamo in una foto scattata dalla Terra: ha potuto dunque studiare in prima persona la variazione di quantità di particelle che compongono la coda della cometa stessa.

Torniamo infine al simulatore 3D, se spostiamo a destra e a sinistra la scrollbar orizzontale, otteniamo una visione 3D migliore e constateremo che la sonda è stata inserita in un’orbita ellittica intorno al Sole, un po’ più piccola di quella di Giove e quasi perpendicolare all’eclittica. Come detto la sonda è stata spenta proprio quest’anno, ma continuerà ad orbitare lentamente intorno al Sole, praticamente all’infinito o fino a che non urterà contro qualcosa, fatto alquanto improbabile data l’ampiezza enorme dell’orbita stessa: potrete seguirla fino al 2050 e scoprire da soli se e quando avrà incontri ravvicinati con Giove (oltre al primo, che le ha fornito il GA ed a quello del 4 febbraio 2004). Potrete anche cercare eventuali incontri ravvicinati con la Terra o Marte, visto che dall’altro lato dell’orbita passa abbastanza vicino al nostro pianeta e al pianeta rosso. Buona ricerca!

Buongiorno a tutti

molto chiaro e direi quasi avvincente questo articolo, grazie anche al simulatore.Ottimo lavoro come sempre !!!

domanda forse banale: ma perchè non farla finire direttamente nel sole? Dobbiamo iniziare a fare anche di quell’orbita una spazzatura come abbiam fatto intorno alla terra? Certo, una sonda di 2×2 metri (così mi è sembrato nella foto) con quell’ampiezza di orbita è meno del famoso ago nel pagliaio, però…

@Andrea

eh sì! è davvero un ago nel pagliaio!

Tu nella simulazione vedi un’orbita grandicella, un puntino che è la sonda, Giove, Marte, la Terra, ecc. Ma a parte le orbite, i puntini che rappresentano i pianeti non sono in scala, ovviamente! in scala la sonda sarebbe completamente invisibile!

Viceversa le distanze coinvolte sono “astronomiche”! Giove dista dal Sole più di 5 volte la distanza Terra-Sole! E’ già una distanza immensa e la probabilità di incontrare altri oggetti noti o ignoti del sistema solare è estremamente bassa, molto vicina allo zero.

Per spingere la povera sonda verso il Sole, sarebbe stato necessario un grosso supplemento di energia per spostarla dalla sua orbita, che (come vedi dal simulatore) si manteneva sempre molto lontana al sole… 😉

cavolo quest’articolo mi era quasi sfuggito!!!!!

Pierluigi, ti ho mai detto che il simulatore è uno spettacolo?!?!!?

Te li devo proprio fare di nuovo, i complimenti!!

Col vostro permesso, vorrei riproporre due domande, che rivolsi inizialmente a Pierluigi nell’articolo “la sonda Galileo – parte 1” e che Pierluigi stesso reindirizzò ad Enzo (che doveva ancora ritornare) :in casi come questi, ossia quando di sfruttano i campi gravitazionali per la spinta necessaria a raggiungere un’ orbita prestabilita(Gravity Assist), le manovre correttive sulla sonda sono molte? E come incide il tempo di comunicazione tra la sonda e la terra sulle difficoltà nel “manovrare” la sonda stessa?

@vito

grazzzzie 😳 😳

per la prima parte della domanda confido nelle enormi conoscenze del buon enzo! 😐 e mi scuso se ancora non sei riuscito a trovare risposta alle tue giustissime domande…

Sulla seconda parte della domanda, per metà ti rispondo pure io: per quanto ne so io le sonde hanno un colloquio di routine con il centro spaziale di raccolta dati, per quello che riguarda ad esempio lo scarico di immagini, dati e quant’altro la sonda debba fornire ai creatori… La distanza si fa molto sentire, dato che la risposta ad una certa “domanda” potrebbe arrivare anche dopo molte ore di ritardo.

Però proprio in queste situazioni “calme” è la sonda che magari autonomamente fornisce i dati, senza attendere che i creatori glieli richiedano.

Per le manovre invece il discorso è molto più delicato e complesso: sarebbe materialmente impossibile da parte del centro di controllo dare un comando da attuare subito: come minimo questo comando potrebbe arrivare dopo (diciamo ad esempio) due ore, quando … la frittata è già fatta! 😥

Quindi questa strada è assolutamente impraticabile!

E allora si lascia alla sonda la possibilità di ragionare per conto proprio, come una sorta di robottino intelligente che sa prendere le proprie decisioni sulla base di certe condizioni che solo la sonda è in grado di valutare istante per istante: anche se comunicasse queste condizioni alla base, nel frattempo sarebbero cambiate 1000 volte! 😯

Ecco che dunque, grazie alla potenza dei calcolatori della NASA e degli algoritmi usati, la traiettoria e dunque il viaggio di una sonda viene calcolata, simulata, provata con larghissimo anticipo e dunque la sonda viene istruita con una sequenza di comandi “differita” nel tempo: solo se si verificano certe condizioni allora la sonda fa qualcosa rispetto ad un ventaglio di altre ipotesi di condotta.

Un po’ complicato: il tutto deve prevedere una conoscenza ottima di meccanica celeste, gravitazione, posizione della sonda, dei pianeti, degli asteroidi, di qualsiasi altro oggetto… Tanto è vero che gli incontri ravvicinati con asteroidi e comete lungo un viaggio servono enormemente come verifica che tutta la traiettoria sia stata percorsa sino ad allora secondo quanto pianificato.

Purtroppo l’argomento è veramente molto complesso e senz’altro l’ho semplificato pure troppo… 😳

Ma la sostanza è questa! 😉

infatti! è la complessità dell’argomento che mi fa venire mille domande! troppa la distanza per una comunicazione in tempo reale, troppo complesse(sempre nella mia testa)le manovre che una sonda possa effettuare in automatico a seconda del caso! Però è un argomento proprio interessante…riescono a:

lanciare fuori dall’atmosfera terrestre una sonda con la giusta direzione 😎

farle percorrere milioni di km senza l’utilizzo di alcun propulsore 😎

dopodicchè farle sfiorare un pianeta alla distanza,alla velocità e alla direzione giusta (anche per e verso altri pianeti) 😯

…e magari farle attraversare anche la coda di una qualche cometa! ❗

Accipigna che mira, direbbe qualcuno!

saluti, e grazie per le risposte, Pierluigi!

ben vengano mille e mille domande!!! 😉

vuol dire che un argomento ci piace davvero!

vito, tu assolutamente poni tutte le domande che ti passano per la testa: poi cercheremo magari insieme di dare una risposta!!

Stiamo parlando di Scienze veramente complesse, ma assolutamente affascinanti! 😉

Pierluigi ti segnalo un programma interessantissimo di simulazione della gravità, che ripropone tra i modelli preimpostati alcuni sistemi come galassie, gruppi locali, sistemi solari e soprattutto…sonde spaziali nel loro viaggio!!!è un programma bello sotto la veste grafica, anche perchè sembra quasi un videogioco, nulla a che vedere con la precisione e il dettaglio del tuo simulatore (considera che se usi degli step temporali troppo alti ti capiterà di vedere europa sfuggire da giove durante il passaggio di ulysses 😀 )

simula anche gli impatti, ed è magnifico per osservare i GA!

e molto configurabile, ed escono bei video!

si chiama “universe sandbox”, ed è free per qualche ora…ma potrebbe esserlo anche per di più..

di bello c’è anche che aprendo il file del gruppo locale, e aumentando la velocità dello scorrere del tempo (sempre di poco se no si sballa tutto) diventa evidente quello di cui parlavo con Enzo in “uno strano nastro ai confini del Sistema Solare”, infatti la rotazione della galassia dopo un pò sembra impazzire, le velocità delle periferie rimangono troppo basse(nel programma) e la galassia assume una forma molto amalgamata, proprio perchè forse a grandi distanze la forza di gravità nella realtà non è quella che ci aspettiamo (e che si aspetta il programma)!

grande effetto scenico assicurato!

un saluto!

per gli interessati, lo trovate qui: http://universesandbox.com/download/

@vito

grazie della segnalazione!

Comunque lo conoscevo già e c’è da dire che l’ho trovato abbastanza complicato da usare (proprio perché puoi simulare di tutto un po’) e purtroppo la versione demo è abbastanza limitata nelle funzionalità. 😥

Ho visto che si possono simulare situazioni vere ed anche inventate, ma purtroppo non ho avuto tutto il tempo necessario per poterci giocare un po’… Eppoi mi ero pure dimenticato di averlo scaricato… 😳 😉