Negli articoli (parte I e parte II) ho parlato delle distanze dei vari satelliti dai rispettivi pianeti, preferendo lasciare all’occhio il compito di giudicare quanto un satellite è più distante di un altro, piuttosto che valutare una marea di aride cifre, non a caso astronomiche. Abbiamo imparato che nello spazio che ci separa dalla nostra Luna, trovano comodamente posto gli anelli di Saturno, solo che il pianeta è notoriamente più grande e lascia ancor meno spazio sia per gli anelli che per una bella teoria di satelliti.

Ora voglio proporvi il paragone tra le grandezze dei vari satelliti, anche in questo caso visivo, più che numerico: scopriremo così tante belle cose che magari non immaginavamo nemmeno.

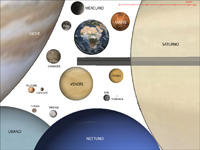

Iniziamo dalla figura a fianco dove vediamo subito il primo confronto tra i pianeti ed i rispettivi satelliti maggiori (oppure unici…). Vi accorgerete subito che Giove e Saturno sono enormemente ingombranti, tanto che per farli entrare in un disegno di confronto ho dovuto “affettarli” decisamente. Quasi la stessa cosa vale per gli altri due giganti gassosi, Urano e Nettuno, sempre grandi, ma nettamente più piccoli dei pianeti monstre.

Vediamo poi la differenza di ampiezza della Terra e di Venere (praticamente grandi uguali), poi abbiamo ad occhio e croce Marte, Ganimede, Mercurio e Titano. Un po’ più piccola è la nostra cara Luna. Poi abbiamo Eris e Plutone (da poco entrati nella categoria dei plutoidi), superati pure da Tritone. Poi ancora più piccoli Titania, Caronte e Disnomia.

Questo solo per cercare di vedere le differenti grandezze dei satelliti maggiori, uno solo per pianeta! Ora guardate bene Ganimede e pensate che nella figura successiva ho preso quel satellite come riferimento per rappresentare tutti gli altri in scala.

Analizziamo dunque la figura successiva: di primo acchito sembra un’immagine presa da film di fantascienza dove l’immancabile astronave passa attraverso una marea di asteroidi uno vicino all’altro, tutti più o meno dello stesso colore… Invece qui ho realizzato un collage elettronico, digitale e multicolore, partendo dalle immagini (realizzate con Celestia) dei singoli satelliti, fotografati dalla loro orbita e successivamente rimpicciolendoli (solo in un caso ingrandendoli…) in modo da essere tutti rigorosamente rappresentati in scala. Un lavoro da certosino, soprattutto per poterli disporre in modo non dico armonico, ma in modo tale che i satelliti più piccoli apparissero davanti a quelli più grandi, restando comunque visibili.

Cerchiamo subito Ganimede, il più grande, e subito troviamo Callisto, Mercurio e Titano, che ho appositamente messi ai quattro cantoni della figura. Poi troviamo la Luna e Tritone (non nell’ordine esatto di grandezza, che poi vedremo in seguito…) a far capolino da dietro Ganimede. Invece subito davanti a Ganimede ecco Eris, il neo plutoide.

Successivamente balzano subito agli occhi Io ed Europa, tutti e due quasi interi e decisamente più grandi, poi troviamo Plutone e il nuovo plutoide MakeMake (trovato? Grande, no?!). Scendendo sempre di più di diametro, troviamo, in ordine sparso, ma vagamente da sinistra a destra, i vari Giapeto, Sedna, Oberon, Titania e Rea.

Decisamente più piccoli, ma alcuni anche di forma allungata, troviamo a sinistra Varuna e Teti, al centro “2003 EL61” e Quaoar ed infine seguendo una specie di parentesi chiusa, Ixion, Umbriel, Ariel, Dione e Caronte. Stavo quasi per dimenticarmi di Cerere, in alto a destra.

Ancora più piccoli troviamo, ma un po’ più faticosamente, Miranda e Vesta, Iperione e Pallade lassù in alto e poi verso sinistra Proteo (ndr: questo nome vi tornerà familiare molto presto…ma per altri motivi 😉 ), Mimas ed Encelado, non nell’ordine di grandezza, ma di allocazione…

Mancano all’appello i satelliti più piccoli, almeno tra quelli che ho preso in considerazione, che sono Febe, Amaltea (con la sua strana forma), Himalia e Larissa, seguiti dal contorto Nereide (una libera interpresentazione da parte dei creatori di Celestia e dei suoi add-on) e dall’altrettanto strano Disnomia, oggetto anche questo di libera interpretazione riguardo al suo aspetto.

Con questi due satelliti siamo arrivati a poco più di 150Km di diametro: se avessi voluto pure rappresentare i satelliti fino a 10Km di diametro, i più piccoli sarebbero stati dei puntini, ma avrei dovuti aggiungere più di 60 oggetti con altrettante scritte! Decisamente poco pratico ed illeggibile…

Invece per avere un quadro, sempre visivo, delle dimensioni dei vari satelliti e dei pianeti attorno ai quali girano, ecco che ho realizzato la tabella, dove ho messo nelle varie colonne i pianeti dotati di satelliti, seguiti dai plutoidi e da altri oggetti (pianeti senza satelliti, asteroidi eccetera): ogni colonna è separata dalle altre con delle linee rosse verticali.

In questo grafico ho dovuto obbligatoriamente usare una scala verticale logaritmica, in modo da far entrare sia i satelliti da 10Km di diametro (la linea grigia scura più in basso) che Giove, con i suoi 140000Km. Sulla sinistra i numeri che vediamo sono appunto i diametri espressi in Km: le linee orizzontali in grigio scuro corrispondono ai valori riportati, mentre in grigio chiaro ho riportato i valori intermedi, facilmente interpolabili. Per ogni oggetto, il puntino che lo precede indica dove è posizionato il satellite nella scala logaritmica, per quanto riguarda il suo diametro: ancora una volta non ho messo cifre, per rendere più immediato il confronto con gli altri satelliti.

Analizzando colonna per colonna, vediamo che la Luna è posta a metà scala, ben al di sopra degli oggetti (scritte verdi) dell’ultima colonna dei quali i più piccoli sono Pallade e Vesta.

I satelliti di Marte, Phobos e Deimos, stanno molto in basso in classifica e proprio per poterli rappresentare ho scelto un fondo scala di 10Km.

Giove invece ha i quattro satelliti galileiani in pole position, mentre gli altri sono ben distaccati, come abbiamo visto nella figura precedente dove di questi appare solo Amaltea.

Per Saturno si può dire che i satelliti risultano un po’ più sparsi, con Titano in testa, seguito da un quartetto formato dai vari Rea, Giapeto, Dione e Teti (noti per questo fin dall’antichità), seguiti dal terzetto di altre vecchie conoscenze (Encelado, Iperione e Mimas), dalla coppia “seminuova” formata da Febe (l’ultimo satellite di Saturno prima delle imprese spaziali) e da Giano. Ma i satelliti rimanenti di Saturno sono così tanti che vediamo l’altro terzetto formato da Prometeo, Epimeteo e Pandora, seguiti da un folto gruppetto in cui troviamo due coppie di satelliti di dimensioni simili. Chiudono, un po’ alla spicciolata altri 6 satelliti, quasi in fila indiana, ma ricordo che questo è l’effetto della scala logaritmica.

Se avessi usato una scala lineare, questo gruppetto al di sotto della riga dei 50Km sarebbe stato nettamente distanziato dal terzetto e dalla coppia poco più in alto, mentre il terzetto intorno a 500Km sarebbe stati decisamente fuori del foglio, lassù in alto. Per non parlare degli altri satelliti maggiori e di Saturno stesso!

Per Urano abbiamo grosso modo altri gruppetti: in testa, non a caso, i satelliti più noti e vecchi, suddivisi in un quartetto (Oberon e Titania, Ariel e Umbriel) ed in un inseguitore solitario (Miranda). Poi tutti gli altri satelliti scoperti nell’era delle sonde spaziali, sono più in basso a formare due folti gruppi abbastanza staccati l’uno dall’altro. L’ultimo dei mohicani è rappresentato dal satellite che, ahilui, ha uno dei nomi più brutti, Trinculo.

Nettuno invece, dopo Tritone nettamente in testa, vede gli altri satelliti alquanto sparpagliati (è sempre l’effetto “schiacciante” della scala logaritmica) con satelliti in fila indiana a parte un terzetto e una coppia laggiù in fondo.

Nella colonna dei plutoidi troviamo in testa Eris e Plutone (la scelta tra il decisamente brutto termine plutoide e l’ancor più brutto erisoide, fa capire che si è voluto dare un piccolo riconoscimento a Plutone, che poveretto recentemente viene sempre più declassato!): staccato c’è Caronte, seguito da Disnomia ed in coda dalla coppia Nix e Hidra.

Dell’ultima colonna ho già parlato all’inizio…

Desidero ricordare che ho dovuto effettuare un taglio a 10Km di diametro: scendendo sotto questa cifra troviamo un’altra grossa quantità di satelliti, circa un centinaio (pensate quanti!) quasi equamente suddivisi tra Giove e Saturno. Questi satelliti restanti sono tutti (ma i valori sono solo teorici ed ipotizzati, proprio perchè sono i satelliti più piccoli mai scoperti) tra 1 e 5 Km di diametro ed anche a rappresentarli avrebbero affollato inutilmente il diagramma nella parte più bassa.

Grazie,

un collage del genere mi mancava! Davvero un bel lavoro.

la terra vanta un satellite naturale molto grande per le sue dimensioni… ma anche giove non scherza!!! nel senso ch è l’unico pianeta ad averne 4. non mi ero mai accorta che ci fosse tutta questa differenza fra i satelliti medicei e i restanti!! gli altri pianeti gassosi hanno i satelliti di dimensione più intermedie.

cmq se mettiamo in proporzione la dimensione sei pianeti con i rispettivi satelliti…l’unica “particolarità” se cosi la vogliamo chiamare, diventano Titano e Tritone.. gli unici molto più grandi rispettivamente di saturno e nettuno.

@ pierluigi

CHE PAZIENZA ti ci è voluta per realizzare questo meticoloso confronto!

un lavoro certosino che dopo le distanze mette in risalto un’altra delle variabili coinvolte nelle “relazioni gravitazionali” (chiedo scusa agli esperti per il termine che molto probabilmente non sarà usato propriamente…. ma appunto non sono un’esperta 😳 ) tra i pianeti ed i loro satelliti, un tassello in più nel grande mosaico descrittivo del sistema solare.

Ma cos’è quella specie di anguria che prende il nome di 2003 EL61?!? Ma ha davvero quella forma lì?!? E’ davvero strano per un satellite di quelle dimensioni… Bel lavoro comunque!

@Lampo

2003 EL61 è un pianeta nano scoperto tra il 2004 ed il 2005 (anni della scoperta e dell’annuncio alla comunità astronomica). Questa è la vecchia denominazione del momento della scoperta: in realtà da tempo gli hanno assegnato il nome di Haumea ed ha presumibilmente la forma di un pallone da rugby.

aggiungo che ha due piccoli satelliti, denominati “Hi’iaka” e “Namaka”.

Strano davvero! I satelliti + piccoli o gli asteroidi non mi sorprende che abbiano le forme più strane, per lo più possono derivare da collisioni, rotture, forze mareali ecc… Ma una forma così allungata, levigata e omogenea proprio non me la spiego! Neanche una forte rotazine su se stesso andrebbe bene, perchè dovrebbe risultare un disco piuttosto che un pallone da rugby…mmmm… ❓

@Lampo

calcola che Haumea è un pianeta nano trans-nettuniano, un roccione di quasi 2000x1500x100km secondo i tre assi, ma questi valori sono solamente stimati, data la sua enorme distanza dal sole che lo porta da 35 a più di 50 UA (rispetto a plutone che viaggia tra 29 e 49). Però la rotazione di circa 4 ore fa sì che è una trottola e questo spiegherebbe la sua forma allungata.

Aspetta… levigata e omogenea… noooo! 😳 quella è una rappresentazione di Celestia!! magari fossimo riusciti a fotografarlo!!

Neanche con l’HST abbiamo l’immagine di Cerere o Vesta che sono vicinissimi, figuriamoci di Haumea!!! Tanto è vero che dobbiamo aspettare i prossimi 3-4 anni per vedere appunto da vicino Cerere e Vesta grazie alle magie della sonda Dawn (prossimamente ne parlerò in un articolo tridimensionale…) 😯 💡 😉

sorriso3D 😎

Aaaaaaahh ok, pensavo esistesse una foto vera! Allora mi convince di +… Comunque ribadisco che secondo me la rotazione non contribuisce alla forma, se ruotasse anche molto velocemente lungo l’asse longitudinale la forza centrifuga dovrebbe schiacciare i poli, proprio come succede sulla terra, e la forma tenderebbe ad andare verso quella della sfera piuttosto che di un pallone…SBAGLIO?

Ah no, ma se le dimensioni sono 2000x1500x100 allora è qualcosa + simile ad un disco che ad un pallone! E la foto che hai fatto da CELESTIA vuol dire che probabilmente l’hai fatta quasi di profilo!

aspetta… 2000x1500x1000 (accidenti, è saltato uno “0” , non è 100!!) è una specie di discoide sbilenco… se la terza dimensione fosse 100km allora si, ma in realtà dovrebbe essere poco meno di 1000km.

Insomma nemmeno un pallone da rugby, ma uno “sbilencoide stortignaccolo di rivoluzione” 😯 😆

E da qualche parte mi sembra di aver letto che la rotazione non è nemmeno intorno ad uno dei tre assi, ma caotica…

Pensa alla forma dell’asteroide-più-bello-del-sistema-solare (Itokawa)… 😉

@Lampo

nel sito della caltech, ho trovato quest’immagine che sintetizza la rotazione del pianeta nano su se stesso…

http://www.gps.caltech.edu/~mbrown/2003EL61/rotate.gif

WoW…sto satellite è ancora più strano di quanto già strano pensavo fosse…! Bella comunque la gif!

La Luna, che diamo per scontata, è una delle meraviglie dei dintorni della stella Sole. Pur essendo uno dei satelliti più grandi del Sistema Solare, non orbita attorno ad un gigante gassoso. Pensate che per avere un satellite con la stessa proporzione, Giove dovrebbe avere un satellite di oltre 37’000 Km di diametro (Nettuno ha un diametro di circa 49’000 Km); oppure attorno a Nettuno e Urano dovrebbe orbitare un satellite poco più grande della Terra.

Complimenti a Pierluigi per la pazienza e il lavorone!

@Pier e lampo,

mi permetto di intervenire…dato che ho lavorato per anni sulle forme in equilibrio rotazionale… Sono gli ellissoidi di jacobi (a tre assi). La teoria del grande Chandrasekar diceva che se aumenta il momento angolare la figura passa dalla sfera all’ellisoide a due assi (Mac Laurin) e poi infine a jacobi, per terminare con la fissione in una sistema doppio. Insieme a Farinella e Paolicchi abbiamo scritto molti articoli a riguardo… Il problema è che per seguire questo “trend” dobbiasmo trovarci con dei “fluidi” e non con dei solidi che sono tenuti insieme dalle forze di stato solido. Ed allora ecco l’idea del 1981, ormai entrata nella norma: le “piles of Rubble”, ossia asteroidi (o satelliti) composti da blocchi di roccia disgregata (a seguito di antichi impatti) che stanno insieme per autogravitazione. In queste condizioni la nostra struttura assomiglia ad un fluido e può seguire le figure teoriche di equlibrio dei fluidi. Tra gli asteroidi ce ne sono moltissimi, soprattutto tra quelli abbastanza grandi, in cui l’autogravitazione ha rimesso insieme i … pezzi.

@enzo

grazie per la precisazione! Fortuna che Jacobi è Jacobi (ne ha fatte di cotte e di crude tra matrici ed integrali, ma on fa trasmissioni televisive… 😉 )!

Interessantissima la questione dell’autogravitazione… mi devo documentare!

sorrisomatricejacobiana